Francesca Cadel

Intervista a Davide Toffolo

Vorrei cominciare da una definizione possibile/auspicabile per il "fumetto" e faccio riferimento a queste parole di Igort, pronunciate nell'edizione 2013 di Pordenonelegge, che ho seguito via Twitter:

Igort: Il fumetto non costa niente, è la libertà gratis. Il privilegio della miseria #pnlegge2013Sei d'accordo con questa definizione, «letteratura disegnata»? È vero che «il fumetto non costa niente»?

#Igort: L'autore di graphic Novel è oggi simile ad un romanziere. Oggi parliamo di letteratura disegnata #pnlegge2013

Poetica e vera. Per fare un fumetto, d'autore, artigianale, non industriale si può farlo senza investimenti. Non serve una macchina economica, come per il cinema, ad esempio. Questo rende il fumetto molto libero rispetto ad altri media. È una delle ragioni per cui amo il fumetto.

L'autore di fumetti contemporaneo è una specie di romanziere. in più si misura oggi con una oggetto fumetto, una forma che è simile al romanzo appunto. Si chiama Graphic Novel. È la prima volta nella storia del media che esiste una forma unica, diciamo globalizzata per il fumetto. Prima c'era il fumetto alla francese, il comic book americano, il manga giapponese e il seriale italiano per dirne alcuni. ognuno nato per un specifico mercato e cultura. oggi da Pordenone a Calgary (Canada) passando per Tel Aviv e Buenos Aires un autore può realizzare una Graphic Novel pensando che potrebbe stare tranquillamente nelle librerie di tutto il mondo.

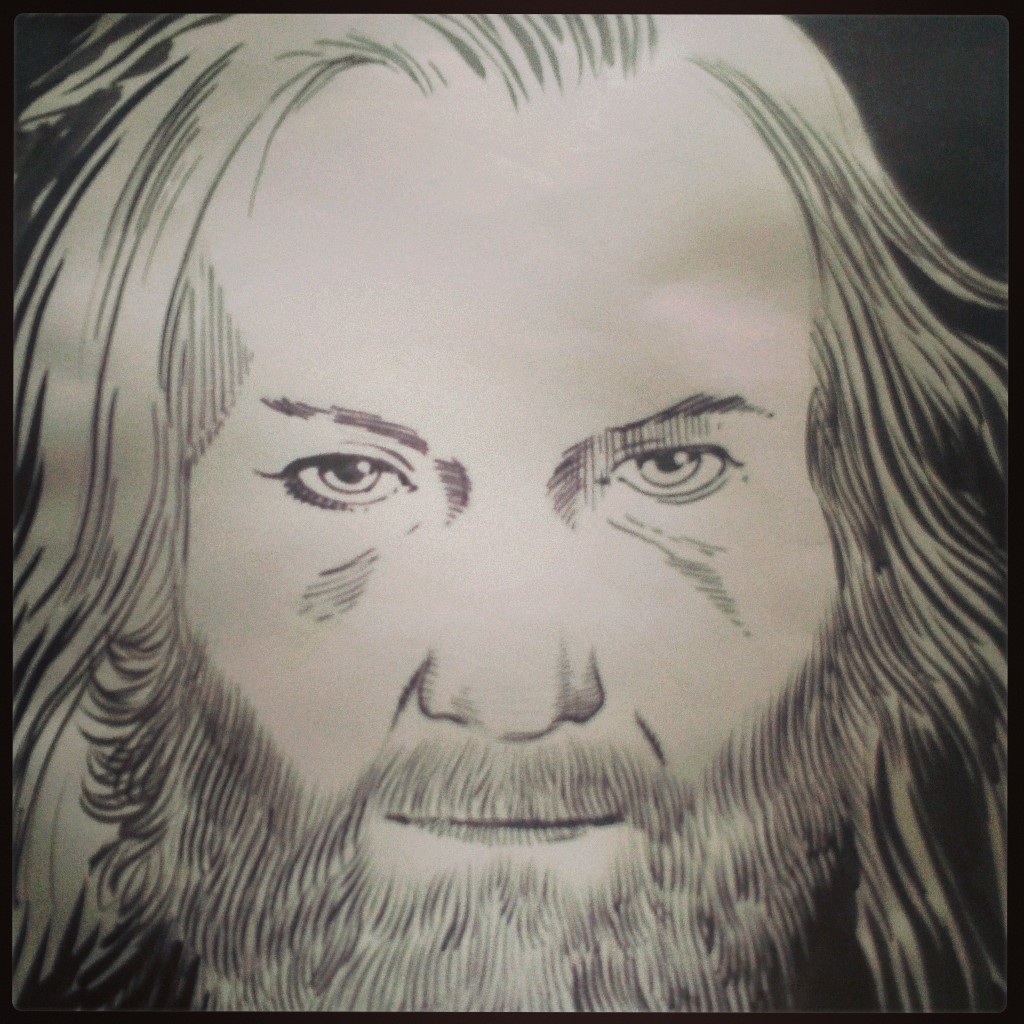

Ti considero uno dei maggiori creativi italiani, un musicista/poeta autentico e un illustratore raffinatissimo: come ti sei formato? Oltre a Igort e alla scuola bolognese, quali sono i tuoi punti di riferimento nella storia dell'illustrazione?

Certo il fumetto ha avuto un peso nella mia formazione. A Bologna da ragazzo ho frequentato le lezioni di Igort, Brolli, Scozzari, Mattotti, Magnus, Sampajo e Munoz. Ho visto questi giovani autori e la loro determinata profondità e per emulazione ho voluto diventare come loro.

Nel mio segno poi si riscontrano tracce di autori americani, italiani e giapponesi. Siamo stati, parlo della mia generazione, i primi in Europa a venire a contatto con gli Anime giapponesi attorno alla metà degli anni '70: per questo ci piacerebbe avere un esoscheletro, nell'armadio dei vestiti.

Il disegno comunque è stato il primo amore. Il primo luogo di riconoscimento. Provo ancora brividi a ricordare l'impatto alla vista dei lavori di Egon Schiele, dei Preraffaelliti, dei futuristi italiani, dei muralisti messicani quando ero adolescente. Così oggi, sono assolutamente rapito da street artist come Blu, un esempio enorme di che cosa è l'arte oggi. Nel mio segno trovi Pazienza, Eisner, Tezuka, Magnus, Kirby.

È nata prima la tua vocazione musicale o quella pittorica? Come è cresciuta in te la fiducia in un grande talento?

Il mio primo amore è stato il disegno, la musica è arrivata con l'adolescenza e la necessità di una identità.

Credo che l'amore che i miei genitori mi hanno regalato sia stata la chiave per la mia personale fiducia nelle mie capacità: se non ho paura quasi di niente credo di doverlo a loro. Poi i passi tecnici per credere in quello che faccio sono arrivati dopo la formazione a Bologna. Nella metà degli anni '80 ho cominciato a pubblicare, prima piccole storie fino alla grande discussione sul futuro del fumetto e all'approdo alla graphic Novel. Ho realizzato storie brevi, strisce, seriali, romanzi. Ho pubblicato molti libri e tutti hanno avuto una vita editoriale lunga.

Faccio sempre tutto come fosse la prima volta. Non c'è un prima, e forse questo tiene fresca la mia ispirazione. E poi mi piace non ripetermi. E questo è abbastanza contradditorio sia nella musica che nei fumetti, prodotti commerciali che ad un certo punto, trovato il successo, tendono a riprodursi in modo proprio ripetitivo. Io scappo sempre da questo.

|

Che ruolo ha avuto Pordenone e il clima giovanile del Great Complotto nella tua formazione?

Lì ho imparato che le cose si possono fare: per noi la parola Punk aveva un significato preciso. Il futuro è mio ed è ora: è stata la mia fortuna vivere quell'esperienza a 14 anni. È stata la mia formazione politica e artistica. Do it yourself.

Pordenone ha avuto una storia recente caratterizzata dalla presenza di una base NATO e un'americanizzazione nei costumi e nelle abitudini dei giovani: hai mai sentito la presenza di un fantasma coloniale in mezzo a tanta libertà?

Certo, non ho mai avuto il mito dell'America ma allo stesso tempo l'Italia è stato un luogo permeato da molte culture e da quella americana su tutte. L'eccentricità rispetto ai centri di produzione dell'immaginario, la provincia, ha nutrito la mia scrittura, almeno negli anni iniziali.

Hai dedicato due importanti monografie a Pasolini e a Primo Carnera: si tratta ancora di «letteratura disegnata »?

Per tanti anni ho combattuto perchè il fumetto stesse alla pari con le arti maggiori, oggi penso invece che la sua bellezza stia proprio nello specifico, che avvicinarlo alla letteratura sia una stilizzazione. Il fumetto è un linguaggio e questo è quello che mi interessa. Io credo sia più vicino alla poesia che al romanzo, per esempio. Ma è una visione mia.

Puoi parlare del fumetto in italiano oggi? Quali sono le sue caratteristiche più autentiche, quelle che lo differenziano dal fumetto in lingua francese e inglese per esempio, ma anche dal Manga giapponese? Qual è il ruolo della sceneggiatura nel fumetto e quali sono gli sceneggiatori con cui hai collaborato?

Io ho pochi rapporti con il fumetto industriale e mi sono concentrato su questa forma più artigianale, del fumetto cosiddetto d'autore. Gestisco testi e disegni da solo. Ho provato a fare il disegnatore più di 20 anni fa ma mi è servito solo a trovare la mia strada, che sarebbe stata un'altra. Piera degli Spiriti, il mio primo romanzo a fumetti, l'ho realizzato assieme a Giovanni Mattioli, ma quella era un'altra storia. Era l'idea di fare le cose come una coppia creativa. lo abbiamo fatto per qualche anno poi ognuno ha preso una sua strada.

Come descriveresti la realtà dell'editoria italiana che pubblica fumetti d'autore oggi?

Questo è un momento speciale per i fumetti. Grande interesse, nuovi autori bravissimi, nuove realtà editoriali che si sommano ad altre più storiche e consolidate. Insomma alla fine dell'editoria, perché i libri fra poco non ci saranno più, sembra che questo oggetto speciale che è il fumetto montenga una sua attrattiva. Quindi: viva i fumetti.

|

Hai lavorato spesso a sostegno di iniziative civiche e didattiche, come l'educazione sessuale nel territorio (ricordo un opuscolo credo promosso dall'AIED). Credi in una funzione pedagogica del fumetto?

Il fumetto è un mezzo interessante per poter raccontare qualsiasi cosa. La pedagogia mi spaventa, non è il mio terreno.

L'ultima domanda è relativa al successo: che cos'è per te e come ti identifichi rispetto al successo del tuo gruppo musicale (I tre allegri ragazzi morti), delle tue performances (penso in particolare a Pasolini. Un incontro) e dei tuoi libri?

Pasolini diceva che il successo non fa bene all'uomo, cioè alla persona non fa bene, perchè la aliena e la trasforma. Tutta la poetica dei Ragazzi morti e mia ha questo tema come centro: la trasformazione dell'uomo in un oggetto di vendita. E se uso una maschera è per questo motivo; che poi sia sufficiente a salvarsi dall'alienazione che procura il successo, questo non lo garantisco.

Certo la parola in se è sempre stata esclusa dal mio vocabolario. Io preferisco una dimensione esistenziale di ciò che faccio. Ma il futuro non è scritto, così diceva Joe Strummer e questa condizione è la mia ora.

Bollettino '900 - Electronic Journal of '900 Italian Literature - © 2014

<http://www3.unibo.it/boll900/numeri/2014-i/Cadel2.html>

Giugno-dicembre 2014, n. 1-2