Monica Berardi

Intervista a Niccolò Fettarappa

|

Com’è nato il sodalizio artistico che ha dato vita al vostro ultimo spettacolo, Apocalisse Tascabile?

Ho conosciuto Lorenzo Guerrieri, l’altro membro della compagnia, a febbraio 2019 durante un laboratorio di drammaturgia tenuto da Daniele Timpano, Elvira Frosini e Antonio Scarpellini a Roma. Era un laboratorio in cui io lavoravo come drammaturgo e Lorenzo come attore. Era un laboratorio in cui noi scrivevamo delle cose e poi gli attori le mettevano in scena. Poi per molto tempo con Lorenzo non ci siamo più sentiti, perché sono trascorsi molti mesi nel corso dei quali ho cominciato a ideare la struttura di Apocalisse, che poi ho iniziato a scrivere a partire dall’estate del 2019. Ultimata la scrittura ho vissuto un periodo in cui in realtà ero molto combattuto se fare lo spettacolo da solo o se farlo con un’altra persona, poi alla fine mi sono convinto che sarebbe stato bello fare uno spettacolo a due. Io venivo dal mio primo lavoro che invece avevo scritto soltanto per un attore, per me che ero in scena, Mafarka, una riscrittura di alcuni testi di autori futuristi da Marinetti e altri. Ho sentito Lorenzo una volta che il testo era ultimato, più o meno a settembre, e a settembre-ottobre abbiamo cominciato le prove dello spettacolo. Abbiamo debuttato in un piccolo teatrino di Roma, il Teatro dei Contrari, una saletta minuscola gremita di spettatori. Eravamo a gennaio 2020, prima della pandemia, quindi in tempi insospettabili. C’era un pubblico molto caldo, in una stanzetta molto piccola quasi da garage o da cantina. Sono state tre repliche molto belle perché lo spettacolo è piaciuto subito, c’è stata subito una risposta molto forte da parte del pubblico, poi, dopo un mese, la chiusura improvvisa dei teatri, fino all’estate 2020. Durante quell’estate abbiamo avuto l’occasione di rifare lo spettacolo due volte, in occasione di due festival importanti: Dominio pubblico, a Roma, dove siamo andati in scena al teatro India, e Direction under 30, a Gualtieri, dove abbiamo vinto il Premio delle giurie unite. Questo è stato un premio importante per noi, perché abbiamo avuto la conferma che il nostro lavoro era davvero qualcosa. O almeno, per me è stata una conferma; di indole sono molto insicuro, quando ricevo i premi sono molto felice anche per quello, le conferme fanno piacere. Da lì in poi lo spettacolo non ha avuto di nuovo strada perché c’è stata un’altra chiusura a ottobre, quindi la prima data dopo Gualtieri è stata a maggio a Ravenna, dopo abbiamo vinto Visionari, e poi a In box a Siena, a giugno, che è stato un momento molto importante per lo spettacolo: abbiamo ricevuto questo riconoscimento, c’è stato consenso, è stata una replica bellissima, noi abbiamo avuto veramente una grande energia. Poi le repliche hanno iniziato ad aumentare, ora stiamo girando per tutta Italia, stiamo portando il carrello in giro sui treni di tutta Italia.

Quali maestri e/o modelli vi hanno ispirato?

L’assetto della nostra squadra è questo: io sono il drammaturgo della compagnia, mi piace molto scrivere, per il teatro soprattutto. Venendo da una formazione filosofica, i miei modelli sono i filosofi che amo di più: da Adorno a Nietzsche, Benjamin, a tutta la scuola di Francoforte, il giovane Marx. La scommessa da parte mia è di trasformare questi riferimenti filosofici in riferimenti estetici, riuscire a portarli a teatro, senza fare una lezione di filosofia, senza accademismi. È uno dei motivi di orgoglio maggiore per lo spettacolo, essere riusciti a portare molti temi, perché lo spettacolo cerca di parlare di più cose possibili. Se devo dare una direzione del mio lavoro, non credo molto agli spettacoli tematici. Gli spettacoli a tema mi stufano un po’, mi piacciono gli spettacoli che hanno come pretesa, poi magari sconfessata o smentita perché non siamo titani, quella di voler parlare di tutto. Apocalisse Tascabile è uno spettacolo che vuole parlare di tutto, che vuole convocare in scena il mondo, anche perché era, come dicevamo prima, lo spettacolo che ci serviva. Io sento molto la responsabilità quando salgo in scena di dover dire qualcosa all’altezza dei tempi che viviamo, che non sono tempi facili: non lo sono mai, però non mi sento neanche di voler fare discorsi "ombelicali", intimistici o rivolti soltanto a pochi. Il teatro deve parlare a tutti. Come maestri, anche se maestro è un concetto ingombrante con cui bisogna entrare in competizione, direi questi filosofi che ho elencato. Da un punto di vista estetico i nostri genitori putativi teatrali sono stati Daniele ed Elvira, ma tutta la scuola romana del teatro di inizio anni 2000, quindi tutta quella generazione di attori e autori teatrali che si sono formati a partire dalle prime esperienze di occupazione di Rialto Sant’Ambrogio, una realtà che è durata molto poco, io ero un bambino, ma dove so che queste sensibilità si sono incontrate e si sono unite. Roma è una città che funziona così, da un punto di vista creativo e artistico va avanti per occupazioni, infatti ne stiamo aspettando una adesso per noi generazione emergente, che permetta anche a noi di coltivare quello che vogliamo dire. Magari saremo noi stessi a occupare qualcosa, quindi state attenti. È sempre difficile trasporsi nella testa di chi si era quando si scriveva; un artista visivo che per me è stato molto importante e presente nel lavoro è Dubuffet, un artista francese che ha lavorato molto, appartiene a quella corrente che è stata denominata dell’Art Brut, corrente che cerca di allontanarsi da un’immagine visiva appagante per un’immagine che trascriva, riporti la lividezza della realtà. Ci sono immagini della città, per esempio, della metropoli, che è molto presente come ambientazione in Apocalisse Tascabile, che sono molto crude ma anche molto grottesche, divertenti, quindi le si guarda con piacere. Infatti quello era lo scopo della drammaturgia, riuscire a raccontare una realtà terrificante ma in una modalità che sia comunque appagante, quindi non fare il gioco di raccontare l’alienazione con attori alienati, ma raccontare l’alienazione con attori superenergizzati, quindi con un’energia sopra il livello di tollerabilità anche nostro, fisico. Infatti finito lo spettacolo siamo sempre a pezzi.

Anche l’impasto linguistico è una cifra distintiva dello spettacolo, ricercato ma senza accademismi e molto originale.

Io devo moltissimo all’università, agli studi. Infatti se dovessi parlare a qualcuno che volesse intraprendere questa carriere io gli direi: "Cerca di fare tutto il contrario di quello che ti piacerebbe fare. Vuoi fare teatro? Non fare teatro! Vuoi scrivere? Non scrivere!" Lo studio mi ha dato una prospettiva che forse a volte manca nella scrittura, almeno di alcuni miei colleghi mi sembra. Detto questo, a volte riesce, a volte non riesce. Ad esempio, nella scena in cui parliamo della condizione del mercato del lavoro il tentativo era di riportare in brevi battute quello che è successo al lavoro e al concetto di lavoro negli ultimi quarant’anni, quindi dalla fase fordista dell’operaio in fabbrica allo smart working oggi e a questo concetto di autoimprenditorialità con cui stanno avvelenando generazioni e generazioni di bambini e adolescenti nelle scuole (la famosa riforma Moratti). Tutto questo mondo qui, questa nuova declinazione del lavoro, in poche battute, in un modo immediato, visivamente, attorialmente, registicamente immediato. Senza rinunciare a quella ricerca di pensiero, senza fare qualcosa che fosse un divertissement o ricerca per la ricerca, senza scadere nel concettuale, dare un’immagine immediata di questa ricerca di pensiero condotta invece in università, attraverso lo studio. È stata una mia esigenza, a un certo punto, dare una forma plastica a quello che studiavo, che fosse comprensibile anche a me.

Come avete vissuto il ritorno al palcoscenico?

Dirò una banalità, ma è sempre bene puntualizzarlo perché è molto facile dimenticarsi di quanto siamo stati tutti male durante il lockdown, visto che adesso c’è questo entusiasmo frenetico che si porta via comunque una rielaborazione del lutto che deve esserci. Personalmente io ho vissuto male il periodo della chiusura, ma non tanto in termini psicologici quanto proprio di mancanza di prospettive e di un’assenza di futuro veramente inedita. Prima ci si scherzava sopra. "Ah, sei laureato in filosofia, in materie umanistiche... Ah, ti dai all’arte, ma che tipo di futuro puoi avere". Era quasi un cliché, verso cui si era un po’ preparati, anche se malefico a suo modo. Ma con il lockdown questa realtà che si è letteralmente pietrificata di fronte a noi, rispetto alla quale non c’era proprio nessuna capacità di aggancio, di appiglio, è stata veramente pesante. Il ritorno a singhiozzi è stato quasi peggiore e continua a volte a scricchiolare anche adesso, perché appena si impennano i contagi e si parla di chiusura e di coprifuoco il senso di panico torna, perché questo tipo di vita, artistica o di scrittura, ha bisogno di prospettive e soprattutto che il mondo non abbia queste smanie di protagonismo che ha adesso, la realtà almeno. Io ho bisogno di un mondo il quale abbia una sua dimensione inerte rispetto a cui io possa prendere le distanze e raccontarlo, mentre il fatto che ora tutti parlino di determinate cose me lo rende più difficile. Il nostro ritorno al palco è stato difficile, al di là di tutto costellato di premi e riconoscimenti, quindi, per quanto a singhiozzi, i singhiozzi che facevamo erano bei singhiozzi, ma è stato complesso. Adesso che stiamo riuscendo a dare continuità al lavoro, siamo molto felici. Il lavoro ci rende molto felici.

|

Avete messo in cantiere nel frattempo qualche altro lavoro?

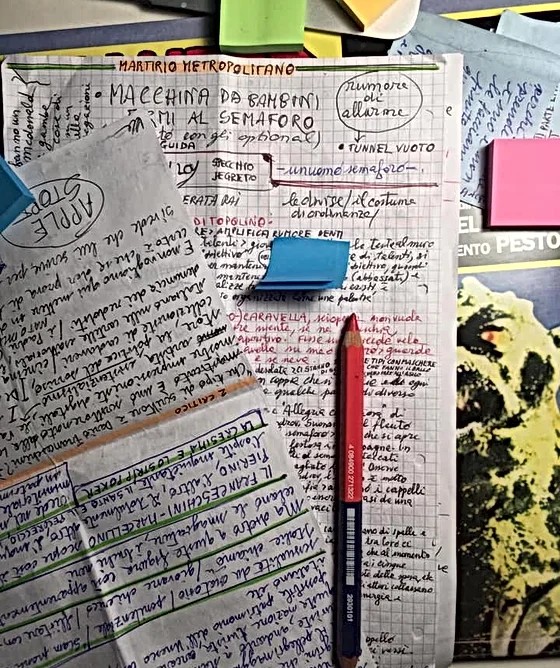

Abbiamo già fatto qualcosa di nuovo. A inizio gennaio sono usciti quattro documentari brevi che abbiamo realizzato in collaborazione con Carrozzerie n.o.t. e che sono rintracciabili sia su Internet che sul nostro sito. Io ho curato la parte della scrittura, insieme a Lorenzo abbiamo fatto le interviste. Andrea Amatiste era alle riprese. Il documentario si intitola Martirii metropolitani, girato nella zona attigua al teatro dove stavamo, in cui abbiamo intervistato individui intorno a delle tematiche inventate da noi. Il primo, Chi possa si riossa, immagina una Roma completamente affollata di scheletri: li portavamo noi e li sparpagliavamo per strada, poi chiedevamo alle persone come mai ci fossero degli scheletri per strada, interrogando questa sorta di indifferenza nei confronti della morte che spesso si avverte nelle città e nelle metropoli a causa del ritmo frenetico di vita a cui siamo costretti. Sono lavori in cui abbiamo coinvolto anche Daniele e Elvira, Daria de Florian. Adesso abbiamo in cantiere il prossimo spettacolo che debutterà in forma di studio a ottobre a Foligno e che sarà pronto nella sua versione finale a giugno del 20231. Penso servano almeno tre anni dall’ultimo lavoro.

C’è qualche nuova tendenza che si sta profilando nel teatro?

Da un punto di vista degli spettacoli, non ho l’impressione che i temi stiano cambiando molto. Può essere che questi spettacoli "nuovi" siano ancora in fase di elaborazione. Il teatro rispetto al cinema ha tempi di gestazione più lunghi. Ci sono film e correnti che hanno preso direzioni diverse, in piena pandemia Virzì stava già pensando a un film in cui immaginava una siccità in tutto il mondo, quindi aveva già virato su dei temi che riguardassero questo periodo qui. Di spettacoli ne vedo spesso di belli, ma non mi sembra che quello che è successo abbia cambiato molto i temi. Nel laboratorio di teatro che tengo qui a Roma, però, lavorando con ragazzi poco più giovani di me, il tema dell’ecologia e della crisi ambientale mi sembra molto sentito da questa generazione di ragazzi che hanno 19-20 anni. Mi sembra che bisognerebbe trovare una modalità non retorica e non giornalistica per parlare di questi temi che sono sicuramente imprescindibili per chi vivrà un domani su questa terra, ma che bisognerebbe riuscire a strappare dalle mani della comunicazione mainstream, che li tratta come trend topic, con modalità molto stereotipate, mentre bisognerebbe riuscire a renderli più contraddittori e interessanti di quanto avviene. Probabilmente nei prossimi anni vedremo, come l’effetto anni-luce delle stelle, quello che è successo due anni fa.

Quale pubblico per il teatro di domani? Quale pubblico pensa per il teatro che lei vuole fare?

La risposta più immediata è: più pubblico. Il teatro sopravvivrà anche al suo nemico storico, il cinema. Tra i due paradossalmente se la vedrà peggio il cinema nei prossimi anni, penso. Però dobbiamo essere capaci di coinvolgere molte più persone. Il teatro deve tornare a essere quella forma di comunicazione artistica coinvolgente che è stato nel corso del Novecento, deve riprendere quel tipo di importanza. Deve essere più seguito, le persone devono essere più interessate, più desiderose di tornare a teatro. Ci doveva essere più sofferenza con i teatri chiusi. Il fatto che siamo stati declassati a lavoratori non essenziali ha pesato sulla stima nostra e sulla percezione del resto del mondo. Quindi, alla domanda "quale pubblico", io risponderei più pubblico, di tutti i tipi. Non più di destra o più di sinistra, più così o cosà, solo più pubblico, maggior coinvolgimento. Il teatro, come mi diceva un amico, è un po’ come i concerti jazz, verso cui si prova un po’ di diffidenza, ma quando vai, poi ti piace la musica e ti metti anche a ballare. Bisogna riportare più persone a teatro. Il teatro è bello e punto. A una persona non può non piacere, se non gli piace è perché è andato a vedere la cosa sbagliata. È una formula talmente immediata di comunicazione che non può non piacere e non si può non farne esperienza. Nei prossimi trent’anni non ci deve essere persona che non abbia un abbonamento.

Quali parole per il teatro di domani?

Mi viene in mente una cosa che ho letto un po’ di tempo fa. È un episodio che ho letto in un libro, Storia naturale della distruzione, di Sebald. Qui viene citato un passo di un libro di Alexander Kluge, regista tedesco, che racconta della fine del Terzo Reich e dei bombardamenti degli alleati sulle città tedesche all’indomani della fine del Terzo Reich, quel capitolo di storia in cui non si capisce se gli Alleati abbiamo bombardato per effettive motivazioni strategiche o più per infierire sul nemico. Kluge cita un episodio che mi ha fatto molto riflettere della cittadina in cui lui viveva, completamente sepolta di macerie per strada, dove i tedeschi camminano per strada in pigiama e vestaglia, dove c’è un cinema, il cinema Capitol. Lì davanti si trova la proprietaria che sta pulendo l’ingresso del cinema dalle macerie del giorno prima per aprire i battenti per il nuovo spettacolo. Quello che non vorrei che ci succedesse è di trovarci per i prossimi anni o mesi a sgombrare le macerie per lo spettacolo del pomeriggio. Non possiamo sgombrare il campo dalle macerie, noi siamo quelli che le macerie le restituiscono al senso, non possiamo sgobbare semplicemente perché vogliamo lavorare, il nostro lavoro sta proprio nel prendere una maceria, restituirla al pubblico, farla capire, restituirla alla storia, restituirla al senso. Sembra paradossale, il teatro e gli artisti che fanno teatro devono essere più interessati all’ispirazione piuttosto che al teatro stesso. Fino ad ora ci siamo preoccupati di come riuscire a fare questo lavoro, adesso dobbiamo occuparci soltanto di lavorare. Per non fare la fine della signora Schroeder, intenta a spazzare prima dell’ingresso del pubblico. Questa ripartenza a singhiozzi, questa pressione di una nuova chiusura deve cessare subito perché finisce per sterilizzare molto di più la creatività e la libertà di creazione.

Bollettino '900 - Electronic Journal of '900 Italian Literature - © 2022

<http://www.boll900.it/2022-i/Berardi.html>

Giugno-dicembre 2022, n. 1-2