Marco Schirru

Guide: un ipertesto per la Storia

Sommario:

I. Il libro è morto! Viva il libro!

II. I compiti degli umanisti

III. Oltre il libro

IV. Guide

V. Epistemologia dell'ipertesto

I. Il libro è morto! Viva il libro!

Questa doppia esclamazione non è soltanto un modo per introdurre l'argomento ma è soprattutto un invito rivolto a chi si occupa delle scienze umanistiche perché rifletta sulle nuove forme di espressione che la tecnologia e la disciplina informatica mettono a disposizione anche degli umanisti. Il tema è legato alla progettazione, alla realizzazione, alla fruizione di un sistema ipertestuale e ai principi che lo governano, con i quali quanto prima dovrà confrontarsi chi si occupa dell'insegnamento e degli studi dei vari temi linguistici, filologico-letterari e filologico-linguistici, giuridico-istituzionali, storici (non dimenticando ad esempio la memorialistica e i Libri di Famiglia o l'ecdotica), filosofici o geografici: questi ultimi potrebbero avvalersi di una rete GIS e quindi consentire una lettura multisequenziale delle informazioni elaborate attraverso questi software implementati su diverse piattaforme (ad es. Unix, Linux, Windows NT, OS/2 ecc.).

Sembra improprio e improponibile l'accostamento tra queste discipline e i concetti di sistema, di architettura e di modello che sono richiamati per esempio dalla parola software, perché le discipline umanistiche paiono assai lontane da procedure analitiche e metodologie di ricerca che implicano conoscenze tecniche e la comprensione dei linguaggi formali, che di giorno in giorno divengono necessari per produrre anche in questi campi: una chiosa piuttosto che una nota a piè di pagina suggerisce quindi, senza riferimenti a generici automatismi privi di significato operativo e funzionale, che l'elaborazione di queste informazioni secondo regole precise e formalmente corrette può influenzarne la riflessione epistemologica, che poneva e pone la conoscenza umanistica in genere entro il mondo delle idee e non delle categorie. Ma in questo caso il richiamo è solo un auspicio dal momento che in questa sede si tratterà dell'atto finale in cui l'attività del ricercatore di queste discipline si materializza nella pagina scritta.

Proprio in vista della conclusione del lavoro, che esige la concretizzazione di operazioni che tendono alla sistemazione e che quindi richiedono l'organizzazione razionale e logica delle informazioni raccolte, è necessario disporre di strumenti linguistici adeguati a rappresentare una comunicazione di livello, cioè di una struttura formale linguistico-logica in grado di connettere e intrecciare diversi livelli o stati del sistema che si realizza e che deve essere non soltanto descritto ma rappresentato dinamicamente. In questo caso si ha un disegno progettuale che dimostra come la complessità non appartenga al solo mondo fisico, dal momento che le variabili saranno un dato con il quale dovranno confrontarsi anche i diversi settori della ricerca umanistica: queste variabili saranno parte integrante di un modello che prende forma ogni qualvolta variano le sollecitazioni esterne al sistema che si rappresenta e che muta sulla spinta della diversa entropia che ne modifica l'assetto. Questo è possibile anche per le discipline umanistiche quando assumono dai rispettivi domini gli elementi di conoscenza idonei a rappresentarne le elaborazioni. Infatti il libro, che conclude e manifesta solitamente l'opera del singolo studioso e ricercatore delle scienze umane, non dovrebbe essere il raccoglitore per eccellenza di elementi coerenti con l'impianto editoriale, ma potrebbe e dovrebbe rappresentare una sorta di motore inferenziale collegato alla base dei dati e delle informazioni contenute che quindi diviene un libro o, in senso lato, uno strumento in grado di porre e di ricevere domande e di modificare il suo status sulla base delle risposte che ottiene.

La possibilità di organizzare un livello di complessità indefinibile a priori è dato dall'hardware e dal software che si incontrano ad limina (kernel) dando spazio al libero gioco degli elettroni e dei bit: il loro impiego nell'ambito dell'editoria in genere e umanistica in particolare non è però così semplice ed immediato o risulta esente da considerazioni di vario tipo o natura.

Non mancano i problemi e le perplessità. Infatti il libro elettronico (sic!) o sistema di lettura e scrittura di carattere non univocamente sequenziale, di cui anche l'umanista-informatico dovrebbe servirsi, presenta in questo momento certi svantaggi dovuti soprattutto alla relativa complessità dell'editing e alla sua conservazione e fruibilità in un futuro di cui manca l'esperienza, perché il supporto ottico (CD-ROM), il contenitore di questo libro ha ancora una vita troppo breve in riferimento a quanto hanno garantito fino a questo momento la carta e altri materiali d'uso. A questo si devono aggiungere le eventuali difficoltà che in futuro potrebbero presentarsi per la decodifica e la lettura del contenuto di questo vettore o di eventuali altre unità di backup a causa della variabilità e della mancanza di uno standard del software che ne ha permesso la scrittura e la memorizzazione;1 è comunque auspicabile che, diversamente dagli Etruschi o dagli Egizi o dai Maya - per questi ultimi il riferimento è alle datazioni lessicostatiche - che non hanno tramandato i loro codici, l'uomo contemporaneo, ammaestrato dalla storia, abbia la capacità di conservare le chiavi della sua memoria.2

II. I compiti degli umanisti

Non sono comunque queste riflessioni che rendono indecisi e oltremodo prudenti gli addetti ai lavori nei campi umanistici. Nell'intraprendere le nuove vie essi sono sgomenti e confusi perché incomincia ad emergere con l'informatica - per il momento soprattutto con la tecnologia d'uso che porta al ripensamento e alla riconversione degli automatismi consolidati dello stilo e della penna d'oca o della penna stilografica, della penna biro, della grafite o della macchina per scrivere - una vaga insicurezza sui compiti che li attendono e percepiscono che nel loro lavoro deve essere modificato qualcosa ma non sanno come deve mutare, difendendola e proteggendola, l'intellettualità in cui irrompe prepotentemente e arrogantemente quello che a torto o a ragione viene definito con malcelato disprezzo un principio macchinistico. Essi hanno paura di essere esautorati, perché sfugge al loro controllo la forza di un sistema-macchina che ritengono spersonalizzi e abbatta la torre d'avorio nella quale, aristocraticamente e in compagnia di ideologie e forse anche di pregiudizi politici che però nulla hanno a che fare con la ricerca scientifica, si sono arroccati.

Nell'applicazione dell'informatica e della sua tecnologia agli studi umanistici si può ancora capire l'atteggiamento, quando non sia strumentale o surrettizio, di chi tenda onestamente e realmente alla difesa del libro cartaceo, manoscritto o stampato, perché questo ha assunto, come strumento di rappresentazione, di conservazione e di trasmissione della conoscenza anche umanistica, una funzione e un ruolo fondamentali non soltanto nel mantenimento della memoria ma anche e soprattutto nel promuovere e catalizzare i processi di elaborazione di questa conoscenza o di altra. Quasi naturalmente ha infatti fin qui garantito e garantisce in questa forma una circolazione delle idee immediata - per quanto lo permettano i tempi della stampa e in relazione alla chirografia precedente - e ha una sua storia. Esso è l'effetto tangibile di un percorso culturale e tecnologico della vita umana su questo pianeta: ha avuto un inizio, come esito di stati precedenti, e quindi non è un oggetto cristallizzato in una goccia d'ambra o di resina millenaria ma è una struttura che può essere riconfigurata. Da questo ne discende che il tempo e la storia, di cui il libro è parte ed espressione, suggeriscono che, laddove emerga con chiarezza nel rapporto costi/benefici la positività del denominatore, si può e si deve modificare lo stato presente del libro, collegandolo alle capacità tecniche, linguistiche e comunicative della cultura dell'uomo, in continua evoluzione3 non solo per quanto riguarda i linguaggi naturali ma anche e soprattutto per le produzioni metalinguistiche legate in particolare al formalismo di Backus-Naur (senza dimenticare N. Chomski) e per gli strumenti fisici di implementazione dei linguaggi che ne derivano.

È fondata quindi la speranza che i nuovi sistemi informatici (hardware + software), con linguaggi e mezzi fisici in grado di unire l'homo faber con l'homo scribens e di eliminare l'inopportuna cesura con le discipline non umanistiche, consentano di costruire un testo da cui emerga tutta la forza delle idee che esso contiene, senza i limiti di una struttura che lo costringe in percorsi obbligati e cadenzati, ma con un net input e con un net output da cui si muova la vera rivoluzione informatica perché legata al modo nuovo di rappresentare e modificare in forma non lineare la propria conoscenza all'interno di un feedback di sistema a livello locale o/e geografico (WAN).4

III. Oltre il libro

Anche nella sua forma attuale e diffusa non si può parlare di libro senza pensare comunque alla pagina scritta e conseguentemente al testo che vi è contenuto, per cui si può argomentare del libro e sul libro solo in termini di contenuto e quindi di testo anche se in questo caso esso è da intendersi come una porzione di spazio definita e chiusa con ridotte e limitate attivazioni di significati e di funzioni di output.5 Il libro è ciò che permette al testo di vivere, di materializzarsi in un supporto in cui però questo non dovrebbe prevalere, dovrebbe dare corpo all'idea e permettere che questa viva e occupi lo spazio; l'idea e le relazioni che da essa scaturiscono dovrebbero trovare nella struttura che le contiene e le rappresenta soltanto un punto di appoggio che garantisca il primo piano per l'intreccio testuale e per gli eventuali richiami esterni facendo sfumare la carta o la tecnologia editoriale. Ma non è così: l'impaginazione guida e costringe e non è semplice per la mente del lettore seguire i percorsi ideali che l'autore ha seguito nella formazione di quel testo e i cui elementi costitutivi - frames6 mancati o dai contorni incerti- egli ha disperso tra le righe in una sorta di stereogramma di difficilissima lettura. Il libro in questa forma chiude nei limiti fisici o rende oltremodo faticosa la fuga dei pensieri e delle idee che possono scaturire da una lettura in cui prevale una tecnologia e una composizione del testo scritto che si sono evoluti nel corso della storia: dai volumina e dai codici delle opere singole dedicate a cerchie ristrette di utenti, si è passati, dovendo rispondere alle esigenze dei lettori e degli scrittori sempre più numerosi, agli scriptoria e alle botteghe dei cartolai e da questi alle tipografie, con la disponibilità in Europa della stampa (caratteri mobili) intorno alla metà del XV sec.. È dunque lecito pensare che possa continuare un cammino in cui il testo tragga spunto e origine dal suo presente come esito di stati vitali e significativi di momenti precedenti, soprattutto in relazione al fatto che, affrancandosi dai vari dispositivi tecnici, deve emergere dalla composizione il solo testo e non le «interfacce della parola».7

Così ad esempio nei Rotoli di Qumran o del Mar Morto (600 manoscritti databili per lo più tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C.), in cui l'esigenza di conoscere il contenuto è nettamente prevalente su qualunque altro aspetto soprattutto su quello editoriale non determinante per la conoscenza del periodo e degli Esseni, l'attenzione è attirata immediatamente dai diversi testi chirografici che li compongono: questo esempio serve banalmente per dimostrare come il contenuto sia la centralità della comunicazione mentre il rumore, che il vettore produce, tende ad allentare la tensione sul significato delle cose che si trasmettono e materializza un'azione di disturbo. Questo fatto si è verificato per la tradizione orale prima e per il pensiero scritto poi che hanno in qualche misura allontanato e frequentemente mistificato il significato del testo, hanno limitato la libertà di cogliere nelle idee rappresentate associazioni diverse da quelle proposte dall'autore soprattutto con il testo scritto. Infatti il miglioramento della leggibilità, corrispondente al mutamento dell'aspetto formale del testo determinato dalla presenza della punteggiatura e dalla separazione tra le parole, inizialmente non esistenti, ha allontanato la possibilità di cogliere dalla lettura il significato più opportuno per ogni lettore, negando a priori ogni possibile modello reticolare di lettura e di apprendimento.8 L'autore, nella pagina scritta e stampata, struttura e canonizza la propria opera in prefazione, introduzione, paragrafi, note, capitoli, postfazione, indici e indici analitici, trasferendo al lettore le sue verità anche giustificate da un formalismo sequenziale coerente e ineccepibile che quindi ostacola o impedisce la gestione del razionalismo critico.

Se si vuole pensare al testo come fluidità di pensiero attivo in cui il processo dialettico tra le parti non sia soltanto terminologico ma sia espressione reale di un sistema in cui diversi segmenti o stati di conoscenza si legano in forma modulare e continuamente de/ri-centrabile perché senza coordinate fisse di riferimento, si deve realizzare un ambiente operativo che attutisca il rumore e in cui sia possibile materializzare in un solo corpus le coordinate sperimentali (l'oggetto o il dominio, cioè le fonti di cui ci serviamo per le ricerche) e la dimostrazione delle nostre tesi. Così si può ricuperare l'analogia con il modo di procedere del cervello umano quando esprime funzioni superiori e corticali, rendendo immanente un tempo presente e illimitato che la tecnologia del libro scritto e stampato rende remoto e chiuso.

Già nel passato la tecnica letteraria prima con l'artificio della contaminatio9 e con la composizione dei cartolai laici poi, in cui i «copisti non erano più riuniti in un'unica sala, ma lavoravano su parti diverse di un dato testo, ricevendo il compenso dal cartolaio per ciascun pezzo (il cosidetto sistema dei pecia10)»,11 manifestano la tendenza esplicita, piuttosto che alla destrutturazione, alla costruzione e alla composizione di frammenti o di blocchi di testo in un sistema di relazioni non lineari che soltanto l'indisponibilità di tecniche adeguate ha fermato e congelato, impedendone l'evoluzione verso forme compiute e consapevoli di gestione e di utilizzo. Infatti questo stato di cose suggerisce come sia possibile pensare che la mancanza di tecnologia, idonea a materializzare il modello associativo della mente umana nel nostro modo di elaborare e rappresentare la conoscenza, abbia creato una forma sequenziale di espressione e così abbia disciplinato e incanalato in sequenza il flusso dei pensieri e delle idee.

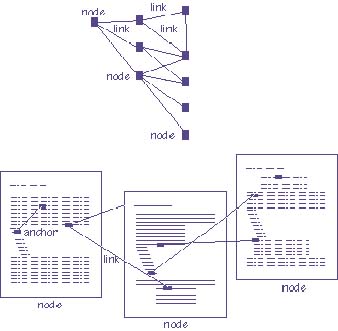

Bisognerebbe chiedersi come mai Terenzio abbia cercato la chiave della sua comicità nell'affiancare blocchi di testo di diversa provenienza: forse si può pensare al fatto che l'origine di questa sia proprio non nel testo in quanto tale (cioè con l'obbligo della lettura o della rappresentazione sequenziale) ma nelle relazioni che si costruiscono tra le vicende narrate da Menandro per i suoi contesti singolari e finiti e la molteplicità che scaturisce dalla contaminatio con la quale Terenzio amplifica e moltiplica il tessuto della narrazione, creando un intreccio tra i nodi attraversati e congiunti dagli archi del grafo ipertestuale implicito che si ricostruisce, ampliandone gli effetti, sul lettore e sullo spettatore modellandone la mente attraverso gli stimoli associativi indotti. A questo punto la creazione letteraria anticipa e previene il modello reticolare e aperto in cui l'associazione e il parallelismo della lettura (e della scrittura) tra i diversi stati di conoscenza (blocchi di testo) può avvenire unicamente sul piano della teorizzazione della narrazione perché manca ancora la capacità di costruire e materializzare la connessione (link) tra i nodi (blocchi di testo, frame, topoi semantici) che possono essere rappresentati anche dalle relazioni logiche (frame virtuali) che si stabiliscono nei percorsi tra questi blocchi di informazione organizzata:12

Ciascuno potrebbe trovarsi e può sentirsi in qualunque parte di questo testo, struttura intessuta da infiniti nodi attraversati da altrettanti fili, come fosse continuamente al centro di una piazza che rappresenta un luogo geometrico di un villaggio che non c'è, perché in questo caso la piazza indica una dimensione creata ma non fisica, in quanto mancano i limiti architettonici che circoscriverebbero un qualunque spazio. Le entità territoriali, che in questo modo si costituiscono, assumono solo così concretezza, altrimenti sarebbero prive di ordine e di disordine fisici, semplicemente non esisterebbero, divenendo solo utopie conoscitive prive di contenuto e di significato. L'ingresso in questa dimensione, in cui si ha immediatamente la consapevolezza che la certezza ontologica nasce e si origina soltanto dall'instabilità e dal dinamismo dei parametri di ricerca e di acquisizione del concetto di testo, è possibile senza un progetto, anche senza una rotta, privi di carte nautiche che indichino fosse bentoniche o fauna di superficie: la piazza, il centro, la periferia sono solo un ambiente irreale e pure tangibile che può essere percorso e dimensionato esclusivamente con l'aiuto di Memex (Memory Expansion)13 come già fummo in compagnia della macchina di Turing.14 Da questi presupposti culturali e scientifici del decennio a cavallo degli anni trenta e quaranta del nostro secolo è necessario volgere il cammino per indicare i nuovi percorsi che l'elaborazione elettronica della rappresentazione dell'informazione suggerisce di seguire nel tentativo non soltanto di dominare masse d'informazione sempre più arroganti e pervasive, importanti e intriganti ma soprattutto per l'esigenza di penetrare più a fondo il dominio del conoscere che ogni persona umana dovrebbe possedere.

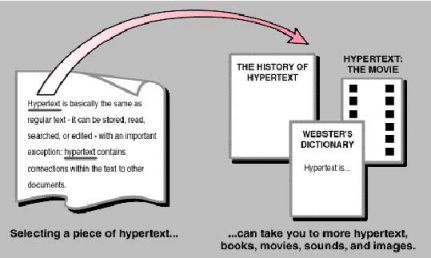

La dimensione, che così si costruisce, si definisce ipertestuale; essa si svolge e si sviluppa seguendo l'arte della fuga di Bach o attraverso diversi e molteplici isomorfismi anche letterari in cui i nodi o i blocchi di informazione testuale organizzata (cfr. la figura successiva),15 che Barthes chiama lessie16 e che costituiscono l'insieme conoscitivo, concorrono senza gerarchie verso una molto probabile autoreferenza.

In questo modo è possibile seguire passo per passo il fine intreccio che emerge dalla lettura di Calvino: «Un momento, guarda il numero della pagina. Accidenti! Da pagina 32 sei tornato a pagina 17! Quella che credevi una ricercatezza stilistica dell'autore [...],17 ecco che l'autore si crede in dovere di sfoggiare uno dei soliti virtuosismi letterari moderni, ripetere un capoverso tal quale»18 e dare corpo all'immagine ipertestuale che lo stesso autore offre a pag. 181 dello stesso romanzo citato in nota oppure ascoltare i passi sul selciato delle strade di Dublino durante i vagabondaggi di Leopold Bloom nell'Ulisse di Joyce.19

Soltanto un sistema adatto è fisicamente in grado di stabilire legami tra idee uguali ma per esempio utilizzate in contesti diversi e tali da proporre percorsi sincroni e asincroni tra le maglie della rete, saltando, attivando e ricuperando porzioni testuali che hanno in sé legami logici e funzionali in grado di costituire categorie tra loro relazionabili che solo in questo modo però si definiscono, emergendo dal mondo dell'indistinto e del non conoscibile.

In questa sede intendo infatti presentare un software con il quale è possibile costruire ipertesti20 in modo relativamente semplice e con risorse hardware attualmente disponibili sul mercato a costi accessibili.

IV. Guide

La prima parte del titolo di questo articolo, in lingua inglese, indica il nome di questo package: la guida, il nocchiero a cui affidarsi perché si compia la navigazione cioè un modo diverso dal solito e reale andare per mare o per terre emerse. Diversamente da un naturale ed esplicito modo di viaggiare, con Guide non sono necessari né un punto fisico, e perciò definito a priori, da cui partire e né un porto o qualunque altra meta a cui arrivare e quindi manca un qualunque collegamento diretto e lineare tra due estremi: non vi sono punti geografici da raggiungere e in cui fermarsi, non si dispone di coordinate se non quelle legate al backtracking - Guide è in grado di memorizzare gli ultimi 100 oggetti (cfr. infra) usati nel backtrack record - con cui si stabilisce la posizione occupata in quel momento, che diviene il punto da cui muoversi per proseguire nelle rotte indefesse e perciò prive di arrivi definitivi; si ha la continuità della corsa o, per concretizzare l'idea o il concetto della struttura a rete liberando il testo «dai determinismi psicologici, sociologici e storici, aprendolo a un gioco apparentemente infinito di relazioni»,21 si può ricorrere alla rappresentazione che ha fatto Escher della simmetria.22

La funzione di Guide non è quella di disegnare un modello astratto di comportamento ma la capacità reale di creare nuove e significative corsie (trail) preferenziali attraverso insiemi informativi e conoscitivi che il software gestisce con appositi strumenti linguistici (istruzioni di programmazione)23 che si traducono per il neofita in semplici ed immediati strumenti (buttons) di connessione tra i nuclei interrelati di informazione. Le parti possono essere percorse senza ricorrere alle immagini concrete degli spazi quotidiani della vita: i processi di urbanizzazione ci portano a definire i centri e le periferie degli aggregati abitativi e sociali. Ma in un contesto, dove essenzialmente prevale la lettura e la scrittura non rigidamente sequenziali degli elementi conosciuti e da conoscere, le periferie non esistono perché mancano i centri a cui eventualmente tendere: questi non sono realtà tangibili e non sono materializzabili, ma sono pure identità di riferimento di un mondo, o se si vuole di un universo singolarmente trascendente e impersonale costituito dal proprio livello di conoscenza e di consapevolezza.

Con Guide24 si abita lo spazio della rete testuale, si costruiscono le forme della conoscenza, si definiscono contorni e profili reali di un dominio che non c'è perché questo non è definitivo e non è materializzabile. Guide nasce nel 1986 (cfr. nota 14) e come tutti gli altri sistemi ipertestuali affonda totalmente le proprie radici ideali nell'humus di Memex (cfr. supra) di Vannevar Bush.

Il "memex" era soprattutto un'esigenza, la necessità di organizzare e controllare una massa di informazioni che, soprattutto in periodo bellico (1940-1945), crescevano fortemente e si accumulavano e quindi si sentiva il bisogno di ottimizzarne l'impiego. Era necessario disporre di tecniche idonee ad affiancare e a collegare conoscenze di vario tipo, tecniche e scientifiche - anche note informative su persone destinate a incarichi delicati e di rilievo nelle diverse amministrazioni - che erano disponibili ma inutili perché disperse in un coacervo da cui dovevano essere ricuperate e tratte in forma razionale e distinta in modo che «unica è l'affermazione ed unica la negazione che significa una sola cosa di una sola cosa, sia essa un universale in forma universale o non, parimenti;[...]».25

L'ipertesto quindi nasce da questa esigenza e ne diviene lo strumento operativo, concettuale e teorico perché la conoscenza possa muoversi secondo schemi anche casuali, ma in cui la casualità non è fonte di disordine ma rappresenta la probabilità di successo per un percorso non previsto e non prevedibile a priori.

Questa considerazione, la ricerca cioè di chiavi di lettura molteplici e alternative anche in presenza di informazioni che sembrano consolidate perché contenute in fonti manoscritte o di altro tipo ormai canonizzate anche quando non edite, ha suggerito l'impiego dell'ipertesto per la metaconoscenza di una fonte storica inedita.

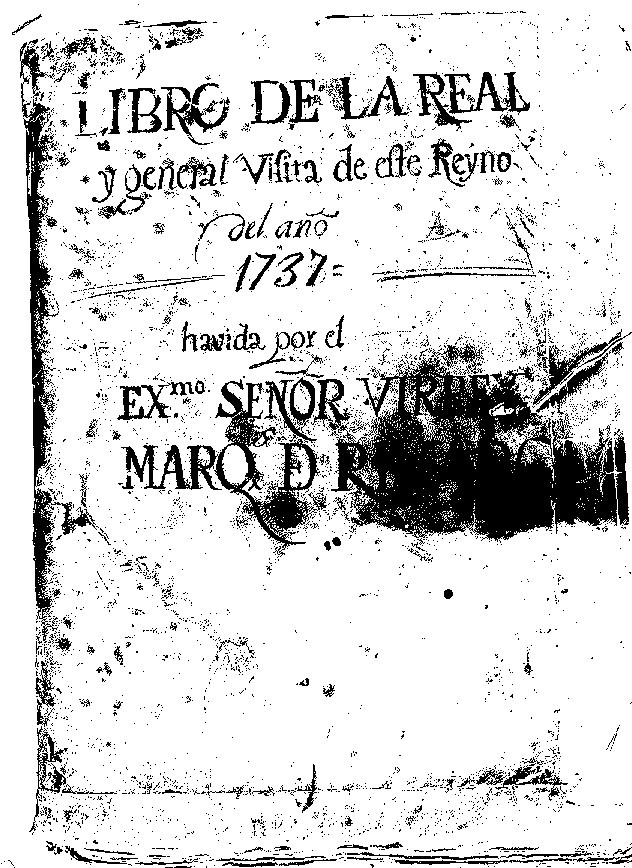

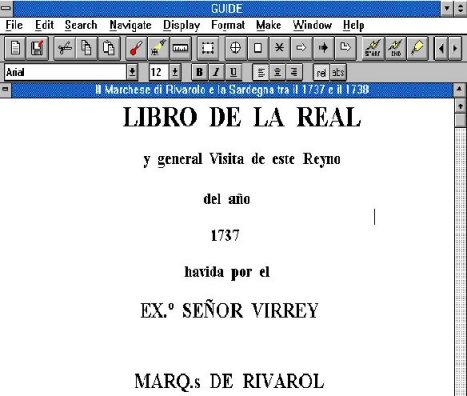

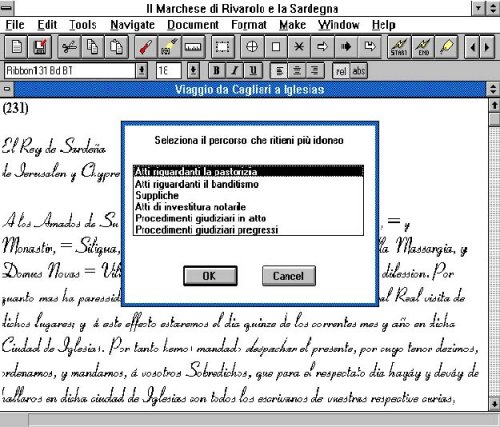

Figure che rappresentano rispettivamente la prima pagina della fonte Rivarolo,26 scansita da fotografia,27 e la sua trascrizione e implementazione nel sistema software Guide.28

«Le caratteristiche strutturali e concettuali della fonte»,29 forniscono «un valido pretesto per sperimentare se, più che adattare il mezzo elettronico alla metodologia tradizionale della ricerca storica, sia possibile innovare radicalmente tale metodologia»30 evitando di costruire soltanto contiguità tra blocchi di informazione più o meno strutturata ed esorcizzandone perfino il rischio inconsapevole, attraverso il continuo controllo e la verifica puntuale dell'analogia tra la rappresentazione mentale delle associazioni e la realizzazione informatica dei link (anche quelli inseriti tra le note, le espansioni o i comandi, cfr. infra).

Infatti il manoscritto, che descrive il viaggio che il viceré compie attraverso la Sardegna in una forma che ho avuto già modo di indicare come una sorta di amministrazione itinerante della giustizia31, si presenta come una sequenza di informazioni in cui è possibile evidenziare nodi significativi e problemi comuni alle diverse realtà visitate nel corso di due anni (1737-1738).

Da un lato la programmazione del viaggio con l'organizzazione dei siti che dovevano avere caratteristiche logistiche idonee ad ospitare il Marchese e la sua malferma salute e il suo numeroso e qualificato seguito e che dovevano garantire risorse alimentari ed energetiche (Arina, Cevada, Paja, Hierva, Leña y Carbon) per soddisfare le diverse necessità di uomini e di animali (100 cavalli, 80 buoi); dall'altro lato le strutture e le procedure giuridico-amministrative e i riferimenti all'amministrazione spagnola della giustizia, che emergono qua e là tra le pagine della Relazione, hanno determinato la scelta di costruire la rete testuale utilizzando un codice digitale. Non si trattava di gestire una metacodifica cartacea dell'informazione in un ambiente elettronico (elaboratore di testi), ma era necessario ricuperare gli schemi topologici che potevano avere influenzato le scelte operative e di governo del primo periodo sabaudo attraverso una lettura multisequenziale di questa testimonianza storica.

Le speranze fondate sull'osservazione di questo materiale e le aspettative conseguenti hanno suggerito l'utilizzo di Guide in quanto il pacchetto è estremamente versatile come gestore ipertestuale di testi pensati per la tecnologia del libro o del manoscritto da cui poi sia possibile ricavare lessie multilineari, come nel caso di CD Word: The Interactive Bible Library per cui è stata utilizzata una versione potenziata di Guide.32

Il software possiede ottime caratteristiche funzionali fondate su di uno scripting-language (LOGiiX). La sua sintassi è simile alla sintassi del linguaggio di programmazione Pascal. Secondo alcuni, che considerano lo scripting «come una forma ridotta e semplificata di programmazione, come una serie di strumenti adatti per compiti facili e ripetitivi...»,33 l'accostamento della struttura linguistica del macro-linguaggio LOGiiX con i linguaggi di programmazione dovrebbe finire con la similarità già indicata. Infatti LOGiiX non si basa sulla programmazione orientata agli oggetti34 che consentirebbe di indicare gli elementi sintattici che definiscono propriamente la classe, l'istanza, il messaggio, il metodo, l'ereditarietà (protected), il polimorfismo, ma l'oggetto su cui fonda la sua operatività e il suo significato è altro: singole parole, porzioni più o meno ampie di testo o interi file, disegni o mappe sensibili interattive (come per esempio in HTML) costituiscono oggetti appartenenti a certe classi con determinati attributi e identità. L'autore dell'ipertesto può liberamente connettere questi oggetti tra loro e con dispositivi esterni, compreso il modem - attraverso cui è facile la connessione di documenti Guide con il web - e altre strutture di i/o attraverso la porta seriale che viene controllata dall'interpreter serial3.exe. Perché qualunque elemento di un qualunque testo divenga oggetto, questo deve essere evidenziato attraverso il puntatore gestito dalla tastiera o da altri dispositivi di input come mouse o trackball e costituire i buttons (cfr. supra et infra) ovvero live o hot zones su cui si può operare successivamente per eventuali editing, avendo preventivamente congelato, con la funzione freeze attivabile da menù o con il solo tasto control che ne blocca temporaneamente il funzionamento, l'attività del bottone. Come si possono attivare i dispositivi esterni (modem, cd-audio, dat, digital-video, scanner, vcr, video-disc, wave-audio, MIDI, mmmovie ecc.) così possono essere lanciati, per esempio, sia programmi MS-Windows (#Launch‹invio›Load ‹drive›:\‹pathname›\‹namefile.ext›)35 sia programmi non MS-Windows nello stesso ambiente Windows (#Launch‹invio›Run ‹drive›:\‹pathname›\‹namefile.pif›), utilizzando in questo caso il secondo interpreter (launch.exe) di cui Guide dispone. Con l'estensione PIF (Program Information File) del file impiegato si ottengono le informazioni necessarie per lanciare l'applicazione non Windows, come ad esempio la quantità e il tipo di memoria necessaria a questa applicazione e come l'applicazione utilizzi le diverse componenti dell'ambiente operativo: il pif editor, presente in MS-Windows, permette così la nascita di un file esterno all'interfaccia grafica in grado di essere lanciato da Guide.

Attraverso una finestra di definizione, che si crea scegliendo - make definition - da un pop-up menù, si pongono in relazione funzionale i vari segmenti del codice macro LOGiiX con il quale per es. si sono prima creati i quattro buttons (nota, espansione, comando, riferimento) e poi con la definition le loro attivazioni; con la stessa finestra si rende operativo il terzo interpreter (opcl3.exe) (#OPCL‹invio›‹nome del comando›‹parametri›) con il quale è reale e razionale la gestione - comandi open e close - dei file del sistema ipertestuale che è stato congegnato. Come si vede dalla sintassi, l'interprete opcl3 prevede l'utilizzo di parametri che migliorano sia la fruibilità del sistema sia l'incisività della comunicazione perché sarà cura dell'autore-editore del progetto proporre nelle solite finestre di definizione righe di istruzioni che dai bottoni di comando consentono l'apertura o la chiusura dei file *.gui, con i tempi di lettura delle guidelines (file di Guide) regolati per esempio dal parametro wait, seguito da un numero n secondi di attesa. Con lo stesso interprete sarà semplice gestire i frame in modo multisequenziale utilizzando nelle righe dei comandi le parole chiave della programmazione LOGiiX, utilizzando propriamente l'interpreter #opcl3.exe.

I buttons o live zones possono essere rappresentati nella forma di testo o di simboli grafici utili a indicare e a definire un percorso come per esempio un button36

![]()

da cui è sempre possibile ritrovare un percorso reticolare in grado di condurre tra le maglie del sistema.

Infatti nel caso della figura precedente37 si ha l'apertura di due finestre leggibili separatamente e alternativamente (primo o secondo piano con l'attivazione di cascade di MS-Windows) in conseguenza della pura e semplice connessione (reference button, reference point) tra file che in questa forma non descrivono perfettamente i percorsi organici che l'organizzazione dei frame permette. Infatti la lettura di un frame non consente, se non voluto esplicitamente e costruito programmaticamente con LOGiiX, la contemporanea apertura di un frame successivo o precedente anche se in background. Se si dispone dell'informazione necessaria o cercata secondo strategie ipertestuali o già strutturata sequenzialmente, il frame scaturisce dall'organizzazione di questa base e si crea estrapolandone ad esempio un capitolo, una pagina, un paragrafo, un tema, che quindi divengono nuclei di informazione coerente in grado di creare funzionali e logici ancoraggi con altri blocchi di testo o di diventare essi stessi switches della rete in grado di deviare quei contenuti informativi che paiono più idonei ad associarsi tra loro, anche in una sorta di backpropagation (retroazione) dello stimolo inconsapevole e incisiva.

Per rendere possibile e in qualche modo concreta la rappresentazione associativa della rete testuale (espressione di una analogica forma di rendering), ho dapprima identificato ampie aree di aggregazione tematica, indicate per esempio come Pregoni o Privilegi notarili o Varie ecc., con cui quindi nella trascrizione ho costruito diverse guidelines i cui nomi identificano le categorie dell'informazione contenuta. In questo modo, attraverso la costruzione di un percorso, un diagramma a blocchi, è stato possibile gestire l'analisi del materiale in forma minuta, conducendo l'osservazione da categorie di questo livello di informazione non circoscritta e non definita fino al nucleo, il contenuto sostanziale da liberare e da indicare come elemento coerente e logicamente autonomo perché univocamente significativo e quindi autosufficiente.

La sola riduzione della molteplicità e della complessità all'unità e alla semplicità non è sufficiente a dimostrare quanto sia utile ed economico l'impiego di supporti non cartacei in un lavoro di questo tipo: le ricadute devono sopravvivere a qualunque critica, devono poter incidere sull'impostazione e sulla metodologia della ricerca e della conoscenza. Per questo è necessario ricorrere a risorse intellettuali idonee a modificare il rapporto paritario che si creerebbe nel caso in cui non si aggiungesse al prodotto finito un valore quanto più elevato possibile rispetto alla pura e semplice trasmigrazione o transcodifica elettronica di contenuti identici. Altrove (cfr. supra) è stata sottolineata l'inutilità della semplice trasposizione d'ambiente in vista del ricupero di forme e di contenuti in grado di evidenziare attraverso la trama del tessuto disegni non previsti, non prevedibili e non scontati.

Non bisogna infatti organizzare l'informazione già presente e disponibile nelle consuete forme strumentali e canoniche dell'inchiostro e della carta sfruttando semplicemente una tecnologia come quella elettronica che associa dinamicamente e rende più facilmente accessibili (cfr. la sempre maggiore produzione di oggetti ipertestuali tesi più a stupire con animazioni e immagini fisse ed effetti speciali - 3d ecc. - che a garantire la correttezza dell'impostazione linguistica dell'ipertesto) e fruibili, attraverso un semplice click, i vari corpora concettuali connessi. Si tratta invece di impostare formule nuove di ricerca e di acquisizione di conoscenza seguendo le coordinate che un sistema di codifica elettronica è in grado di indicare. È giusto quindi pensare primariamente a sistemi di authoring in grado di assicurare una comunicazione realmente interattiva, tale cioè da consentire al lettore la possibilità di rappresentare ciò che egli avrebbe fatto se avesse realizzato l'ipertesto: materializzare in un prodotto confezionato da altri il suo modo di pensare, la sua chiave di lettura per quel particolare dominio e non la semplice multisequenzialità dei percorsi da attivare fra quelli proposti dall'autore o meglio dall'editore dell'ipertesto. Secondariamente, ma può apparire fin troppo ovvio, l'authoring si fonda e si giustifica soltanto attraverso l'uso di un macro scripting-language che consente la elaborazione e la rappresentazione di qualunque tipo di informazione.

A questo punto è implicito e naturale che si debba parlare di programmazione che si avvale dello scripting-language che sta alla base di quel particolare authoring system, trascurando la sola accattivante, ammiccante e corriva iconografia che invita a salire a bordo per dare inizio alla navigazione. L'utilizzo di scrivanie (time-out dell'idea di Vannevar Bush) da cui partire o la disponibilità di pannelli di controllo, che incorniciano le varie videate iniziali del libro elettronico e che materializzano le rotte attraverso l'uso del click o del doppio click, garantiscono unicamente il salto in alto degli elementi contigui (la sbarra trasversale dell'attrezzo, sic ! che in questo caso non è visibile !), ma non contribuiscono certamente alla realizzazione di alcuna forma di open learning, perché non forniscono alcuna alternativa consapevole, dal momento che l'altro elemento rispetto al quale si sceglie non è assolutamente visibile.

È semplice creare i link sia quando si utilizza HTML, anche con le etichette container <script>...</script> di JavaScript o <applet>...</applet> di un programma Java nella pagina ipertestuale formattata HTML, sia da menù (top-down o pop-up) di un software con marchio proprietario; è altrettanto semplice definire e inserire i punti di surriscaldamento su disegni (gli hotspots) su cui si attiva qualunque funzione ipertestuale, realizzare strutture complesse come le mappe sensibili, modificare il testo (colorarlo, giustificarlo ecc.) e trasferirlo su sfondi che richiamano o simulano i vari elementi più o meno naturali su cui si può materializzare la comunicazione e l'informazione scritta, arricchirlo di altri media - immagini grafiche (file *.pcx, *.bmp, *.dib ecc.), sonore (*.wav), o animate (*.mpeg, *.avi ecc.) -, senza per questo modificare l'impostazione consolidata da secoli della gestione cartacea dell'informazione.

La multimedialità dell'informazione non costituisce un fatto sorprendente o così innovativo da intaccare la struttura consolidata del solito modo di apprendere o di rappresentare o di trasmettere. Dai cosidetti libri games di questi ultimi anni, dai libri il cui testo stampato si avvale di supporti audio e video o si sono sempre avvalsi di rappresentazioni iconografiche in grado di spiegare, di definire, di sintetizzare si dispone di una vasta gamma di prodotti coerenti con l'assunto multisequenziale della lettura e della scrittura dell'informazione. Ma ciò che distingue una semplice lettura multisequenziale delle informazioni disponibili dal modello reticolare di conoscenza e di rappresentazione delle stesse informazioni è la capacità che possiede il vettore elettronico di creare relazioni stabili e funzioni tra i moduli che devono interagire incardinandosi l'uno con l'altro e che quindi si dispongono ad assumere un profilo e una consistenza di sistema dinamico, che si concretizza appunto in un modello reticolare di apprendimento e di rappresentazione che permane. Non è più l'idea o il lampo associativo che scaturisce dalla lettura di un testo scritto e sequenziale. In questo caso l'analogia, il riferimento presto sfumano, si perdono e svaniscono per l'impossibilità di dare seguito e amalgama ad un flusso che irrompe senza argini e senza memoria, mentre i passaggi e le fughe associative del testo iper (l'adozione implicita di chiavi subliminali per la metaconoscenza), costruito in forma digitale, mantengono i loro echi che si consolidano, si trasformano, si trasmettono.

In questo modo si ottiene un doppio risultato: da un lato ciò che emerge è la relazione e il vincolo funzionale tra gli elementi simbolici e mentalmente codificati (link e nodi) che, analogamente a quanto avviene tra gli atomi, possiedono valenze in grado di creare legami continui e permanenti che suggeriscono concretamente la rappresentazione reticolare; dall'altro lato, è secondario ma non marginale, si ha il superamento del modello a scala in cui la singola idea o il frame (lo scalino, pedata-alzata) è necessario per procedere ma deve essere dimenticato in quanto inutile per continuare la salita e quindi muore perché è isolato e continuamente a livello più basso, diversamente dallo stack (o registro SP) in cui l'ultimo dell'input (pushed) è il primo dell'output (popped).

Pensando ai record logici di un qualunque database reticolare in cui le relazioni tra i dati38 sono vincolate ad essere binarie e del tipo molti a uno, non si può evitare di definire un qualunque insieme di frame ipertestuali tra loro congiunti da n vincoli associativi, come un mondo che può anche rispondere al C.W.A. (Closed World Assumption) da cui logicamente si possono inferire nuove regole in grado di modificare il livello di conoscenza fin lì acquisito. Ad esempio, estrapolando dalla relazione del Rivarolo il passo seguente, che può intendersi come un frame che descrive il processo di sorteggio utilizzato per eleggere funzionari pubblici, in questo caso della città di Oristano nel 1737,

«...Lugarthiniente, y Capítan General del presente Reyno, á effecto de hazer la nueva ensaculacíon de los officíos de dicha Illustre y Magnifica ciudad se há hecho conduzír â la piessa donde se halla Sú excelencía con dichos Illustres y Magnificos conselleres la caxeta, en que están los sacos de las matrículas de dichos offícíos, la qual reconocida, se hâ hallado serrada, y sellada, y abierta aquella se hâ sacado el libro, donde se continuan los autos de las ensaculacíones, y extracíones, y sacados los sacos de las matrículas de todos los dichos offícíos, las que tambien se han hallado selladas, se han retirado todos los rodolines, y por haverlo assí ordenado su excelencía; se hâ passado á matrícula las personas síguientes sobre los dichos offícíos en el numero, que Su excelencía há determínado sobre cada bolsa...»

e confrontandolo con il passo identico che si riferisce alla città di Iglesias, di cui nel contesto non si da conto, per l'anno successivo, il 1738, si ha modo di riflettere e di inferire una successione di eventi che portano alla riapertura del dominio sugli stessi fatti non menzionati dal database ipertestuale e che potrebbero riguardare situazioni ambientali e circostanze giuridico-amministrative delle due città assenti da questa procedura, Cagliari e Sassari.

V. Epistemologia dell'ipertesto

La novità della gestione ipertestuale dell'informazione non deve essere espressione di moda o di costume - come ormai non di rado accade - o tale da giustificarsi dalla sola e immediata e semplice creazione di percorsi che la pubblicistica indica come alternativi rispetto alla pura e semplice lettura sequenziale; è necessario che non prevalga l'aspetto tecnico-operativo della relativa facilità d'uso, ma la fruizione e l'acquisizione del materiale conoscitivo devono nascere da una serie consapevole di atti a cui l'editore dell'ipertesto, ben lontano dalla scena, deve contribuire in forma trasparente offrendo strumenti di gestione operativa, che soltanto la plasticità di un linguaggio di programmazione è in grado di descrivere e di rappresentare (cfr. la figura seguente). Come si vede dalla finestra,39 generata da un bottone di commando e dagli opportuni codici di programmazione LOGiiX ad esso collegati, che riporta ad esempio diversi elementi su cui operare determinate scelte da evidenziare e da confermare con OK, è possibile seguire percorsi realmente alternativi perché offerti come disegno complessivo di rete su cui procedere e a cui fare riferimento in ogni momento.

In questo modo non devono prevalere il semplice back o il forward tra i frame di un percorso già avviato e da cui si possono invocare media alternativi o integrativi rispetto all'oggetto, cioè qualunque medium focalizzato in quel momento, ma la dialettica del sistema totale, che modifica il proprio stato in coerenza con le richieste del lettore-autore che ne percorre gli assoni virtuali (link), deve essere l'espressione compiuta del gesto e del comportamento di chi in quel momento e attraverso quel particolare linguaggio descrive uno o più stati della propria rappresentazione mentale.

Infatti lo strumento linguistico viene piegato in misura forte alle esigenze della elaborazione a cui consegue certamente la rappresentazione e la comunicazione ma senza che l'aspetto iconografico della rappresentazione e la eventuale comunicazione prevalgano e si autoalimentino narcisisticamente, in ossequio al culto dell'immagine a tutti i costi.

Così è legittimo pensare che si possa avviare un processo di diversificazione dei quadri e delle prospettive in cui il lettore, che unicamente in questa forma è posto nella condizione di scegliere consapevolmente, diviene realmente autore che modifica continuamente il livello della propria conoscenza che acquisisce passo dopo passo dall'insieme, che l'editore gli ha messo a disposizione come ambiente operativo e dalla cui gestione egli può trarre responsabilmente elementi utili alla sua riflessione.

Chiunque a questo punto potrebbe obbiettare che nulla giustifica l'abbandono del libro normalmente inteso, dal momento che tra le pagine di un qualunque testo è possibile ricuperare frammenti di scienza e di conoscenza da assemblare e da interiorizzare attraverso la riflessione; ma se si guarda alle righe precedenti, le motivazioni del fortissimo interesse epistemico per il testo elettronico iper sono chiaramente espresse dal concetto dinamico dell'espressione e del pensiero che disegnano la continuità spazio-temporale del movimento conoscitivo dell'associazione della rete semantica che ne deriva.

L'ipertesto appartiene dunque alla categoria degli algoritmi non sequenziali che consentono in questa forma l'elaborazione di dati molto particolari - frame - il cui gradiente di associabilità deve rispondere alle funzioni di ottimizzazione dello stesso algoritmo, implementato in un linguaggio di programmazione, o in un qualunque macro-scripting di sistema autore, che sia in grado di simulare i processi di conoscenza parallela e reticolare anche in sistemi hardware che consentono soltanto il modello computazionale di von Neumann.40 Riportare quindi l'ipertesto e assimilarne la struttura a procedure algoritmiche così descrivibili è un'esigenza, che nasce sicuramente dall'aspettativa che questa forma di gestione e di fruizione consapevole e personale del materiale conoscitivo sia tale da assecondare gli sviluppi di rappresentazioni mentali e di modelli: in questo caso vengono offerte alternative di percorsi che non sono luoghi geometrici ma funzioni di calcolo e tipologie di dati astratti da modulare, classi e categorie di concetti dinamici e sistematici di cui ha soprattutto bisogno il diacronismo e la trasversalità della Storia e dei gruppi umani che essa cerca di descrivere con varia fortuna degli Storici che si sono cimentati o si cimentano nell'impresa.

Bollettino '900 - Electronic Journal of '900 Italian Literature - © 1999-2000

<http://www3.unibo.it/boll900/numeri/1999-ii/Schirru.html>

Dicembre 1999, n. 2