Gius Gargiulo

Traduzioni automatiche on line per inferenze creative

Sommario

|

I. II. III. IV. V. |

Utilità testurale dell'ipertesto Applicazioni Conclusione Ringraziamenti Bibliografia |

Apparsi alla fine degli anni Sessanta negli Stati Uniti e relegati ad un impiego prevalentemente militare come il Systran, i traduttori automatici (Automatic Translation Softwares) o MT (Machine Translations) hanno ricevuto un nuovo impulso dai progressi nel campo dell'intelligenza artificiale applicata all'analisi del linguaggio naturale e dal loro impiego su Internet. Dal 1997 istallati sui motori di ricerca più utilizzati on-line (come Altavista e altri) si adattano, in maniera grossolana ma efficace, ai bisogni delle imprese e degli utenti della rete.1

Le traduzioni automatiche ci interessano come riflessione sulle modalità logiche di traduzione della macchina in rapporto alle interpretazioni umane di esse, con la finalità di visualizzare questa interazione macchina-uomo, in forma di ipertesti creativi. Riprendiamo quindi, con le dovute puntualizzazioni, approfondimenti e aggiornamenti in sede di comunicazione scritta, i concetti chiave esposti a voce, nel corso della tavola rotonda bolognese dedicata agli ipertesti creativi come modifica della scrittura in rapporto alle nuove tecnologie.

I. Utilità testurale dell'ipertesto

L'architettura ipertestuale decostruisce la centralità del testo di partenza, fino a farlo divenire, sempre più trama o testura o pre-testo per il dispiegamento del percorso multidirezionale successivo, secondo le modalità informative scelte dal lettore e contemporaneamente previste dall'autore. L'ipertesto diventerebbe in tal senso una nuova forma di testualità composta «da blocchi di 'scrittura' e immagini collegati da link, che permette una lettura multilineare, non una lettura non lineare o non sequenziale, ma una lettura multi sequenziale».2 Insomma link ed annotazioni evocano un concetto (e un'esperienza) di un testo altro in cui la trama centrale del percorso di lettura viene a riannodarsi a tanti punti marginali che, nelle loro filature, risultano determinanti all'arricchimento del senso quanto il disegno centrale. Secondo quest'ottica, il testo si riorganizza come «rete» per la connessione e la trasmissione dei significati.3 L'ipertesto elettronico con i suoi link ci fornisce quindi un'opportunità unica di visualizzare l'intertestualità, specialmente delle opere letterarie, nei rimandi esterni ad altri testi e l'intratestualità dei riferimenti alla coerenza interna.4

I.1. La traduzione come interpretazione ipertestuale

La traduzione è un'attività fondamentale della nostra vita cognitiva. Traduciamo i nostri pensieri specularmente nei vari tipi di linguaggio ed in modo speciale in quello verbale. Quest'ultimo ha un ruolo cruciale nella costruzione delle rappresentazioni mentali per interpretare il mondo ed i mondi. Se le cose contano a livello esistenziale, sono i segni poi indicati e interpretati dalla lingua che contano a livello culturale; né il processo è unidirezionale in quanto si ha, di volta in volta, il passaggio e la traduzione dal sistema del mondo a quello delle strutture semiotiche e da tali strutture al mondo. Il suono della lingua madre è quella che si imprime nella memoria associata al battito del cuore materno ancor prima del parto. Poi viene la lingua paterna recepita come più strutturata e spigolosa, perché risultato della traduzione da un mondo in cui predomina una definizione affettiva di stati d'animo a quello in cui gli stessi affetti vengono raffreddati da uno stato di cose codificato da un'intelligenza normativa.

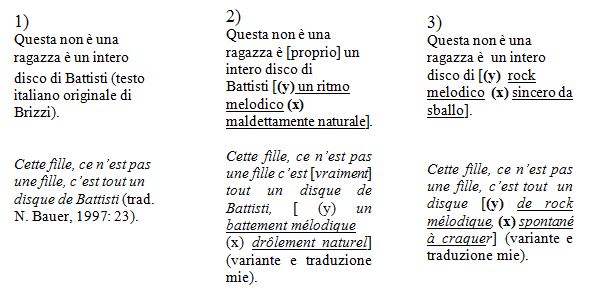

In effetti, sintetizzando, la procedura mentale della traduzione contiene, nella sua dinamica interpretativa, da una lingua all'altra, o ad altre, il momento intertestuale legato ai mondi narrativi evocati dal testo in lingua originale in rapporto a quelli attualizzati nella trasformazione nell'altra lingua dall'intervento interpretativo-cooperativo del traduttore, un Lettore empirico che si comporta come un Lettore modello.5 Siamo ben oltre la concezione della traduzione-tradimento della tradizione, fondata su di una pretesa lettura trascendente in originale di un testo, fuori del tempo esistenziale, minacciata dall'impurità del passaggio in un'altra lingua. Al contrario quest'atto interpretativo mette in gioco colui che «ha esperienza», la sua competenza enciclopedica, come operazione mentale, nel restituire la versione che si è riusciti a ricreare. In questo spazio intersoggettivo, relativizzato nella sua portata ermeneutica, come momento del globale e storicamente culturalizzato processo semiotico, si può dire con Gadamer che «ogni traduzione, anche quella letterale è una forma di interpretazione».6 Insomma il travaglio della traduzione confronta l'operatore umano alla ricerca di livelli di senso, coerenti con gli enunciati del messaggio. Una disposizione mentale diversa e opposta alla «semiosi illimitata» che sottende un significato universale nascosto come un'impronta misteriosa nel testo, per cui l'interpretazione slitta sempre verso un'altra parola e un'altra cosa come allusione a qualcosa di opaco, di «inattingibile»7 e quindi di ineffabile nei confronti del testo da trattare che risulterebbe in tal modo, come affermava l'insegnamento talmudico, allo stesso tempo «visibile e invisibile», bisognoso di disambiguazioni continue, come un enigma che attende molteplici risposte, senza annullare i richiami all'alterità.8 Al contrario la cornice contestuale e gli scopi cognitivi della traduzione riducono le infinite possibilità e l'indeterminato nel far dipendere il nuovo significato dal primo, evidenziando la rete intertestuale operata dal lettore-traduttore sul e nel testo. Come esemplificazione di quanto asseriamo, si pensi al problema posto dalla traduzione della metafora seguente: «Questa non è una ragazza è un intero disco di Battisti»;9 in Jack Frusciante è uscito dal gruppo, romanzo ipercodificato, di ambientazione liceale e «rock parrocchiale» bolognese, anni Novanta. Qui il problema è rappresentato dal rendere in un'altra lingua qualcosa di intimamente e unicamente italiano, insieme alla Domenica Sportiva e al Festival di San Remo, come l'educazione sentimentale veicolata dalle canzoni di Battisti, riciclata per di più nel nuovo significato mirato della metafora contestualizzata sul filo della narrazione. Brizzi traduce con l'invenzione di questa metafora verbale, uno stato di cose in emozioni, battistianamente scrivendo, che il suo traduttore deve prima interpretare e esplicitare in italiano e reinventare poi nella lingua di destinazione, con il rischio sempre in agguato, di una ipocodifica o riduzione della densità informativa del testo di partenza. Si potrebbero avere in Francese, a partire dalla traduzione lineare 1, le varianti 2 e 3, con le espansioni y e x in parentesi quadre, al fine di esplicitare il senso come si vede nello schema n. 1.

|

| Schema 1 |

Nello schema n.1, si esplicitano, secondo modalità diverse, i concetti impliciti nel testo originale che stabiliscono il tipo di relazione che si instaura tra i valori salienti di y (la musica di Battisti) metaforizzanti quelli di x (la caratterizzazione della ragazza) nelle traduzioni 2 e 3. Si può notare un riferimento intratestuale al temperamento della ragazza appena conosciuta dal protagonista e, sulla base degli indizi precedentemente raccolti nel corso della narrazione,10 presentata come dotata di una naturale e seducente disinvoltura, diremmo noi un fascino intrigante acqua e sapone:

2 X maldettamente naturale

3 X sincero da sballo.

Questo concetto riferito alla ragazza viene rafforzato e arricchito nel nuovo aggregato di senso stabilito dalla metafora, con l'inserimento dell'aggettivo intertestuale riferito al rock melodico (indicato come valore di salienza y):

2 Y un ritmo melodico

3 Y rock melodico

fatto di ritmo intenso con brio in trasparenze di fresca genuinità nello stile di Acqua azzurra, acqua chiara, canzone di Battisti e del suo paroliere Mogol, come si può inferire dal racconto nella sua forma conviviale. Brizzi vuole rendere il senso della fascinazione esercitata dalla ragazza sul protagonista in modo più chiaro e incisivo e per questo evoca un'immagine sonora con la funzione di un frame11 occupato da un rimando ad un mondo narrativo possibile,12 presente nell'enciclopedia mentale dei suoi lettori di riferimento. Se situiamo questo stesso passo in un altro contesto di fruizione, senza una riconversione concettuale, esso perde tutta la sua intensità espressiva per diventare oscuro o neutro. La natura ipertestuale della traduzione si trova proprio qui, nel visualizzare la rete di connessioni intra, inter e ipertestuali, come percorso inferenziale, flessibile e multiplo, di chi cerca di capire nella lingua-fonte e poi cerca le espressioni pertinenti corrispondenti in quella di destinazione. Infatti tra la lingua A e la lingua B esiste una terza lingua o interlingua del pensiero che permette di comparare quelle strutture linguistiche, da un piano semantico a quello sintattico, che dovrebbero essere di volta in volta tradotte e funziona per chiarimento interno o per principio di interpretanza.13 Si tratta di ciò che in pratica accade per il passo di Brizzi che viene: 1) chiarito (per essere pienamente interpretato) in Italo-Italiano, 2) poi nell'interlingua che rende commensurabili le parti di frasi da tradurre 3) per poi essere chiarito in Franco-francese con espressioni appropriate. Insomma qualcosa che inglobi anche i rigorosi esercizi di stile di tipo combinatorio che costituiscono la fase preparatoria in vista della scelta definitiva operata dal traduttore.14 L'ipertesto in tal modo mostra lo stesso procedimento da differenti punti di osservazione, con i suoi nodi interni, evidenzia i criteri di segmentazione tematica con cui sono collegate le varie parti di questo percorso e i differenti ordini di connessioni con i rimandi ai repertori di altri nodi. Ora possiamo ben dire che quella ragazza che «non è una ragazza, ma un intero disco di Battisti», in viaggio verso la trasformazione nella lingua di destinazione, si apre in una serie di nodi di una rete che ci collega alla nozione di spontaneità comportamentale attraverso i tratti lessicali e morfosintattici del gergo giovanile in Jack frusciante15 e su quello dei «babacools» parigini, l'equivalente dei «paninari» italiani, sulla lista delle canzoni di Battisi e sui versi di Mogol, isola i mondi narrativi fatti di microstorie di innamorati che si trovano, si perdono e si pensano tra gli oggetti ed i mezzi di locomozione della città, collegando questa metafora a quelle della stessa classe. Ovviamente anche in questo caso si può giungere alla deriva peirciana della semiosi illimitata, ma la coerenza dei nodi della rete semantica16 in rapporto alla ricostruzione delle associazioni mentali innescate dalla frase da tradurre come problema da risolvere e il necessario buon senso, dovrebbero arginarla. Certo, se si traduce sul web con l'aiuto dei traduttori on-line e si dispone di tanto tempo e di motori di ricerca mirati, si possono linkare le pagine della rete all'iperteso secondo connessioni dalle associazioni sempre diverse teoricamente restando incollati al computer per tutto il resto della nostra vita.

I.2. Inferenze umane e motori di inferenza

Alla base del processo della traduzione come di qualsiasi risposta interpretativa a differenti cause esterne in relazione alle corrispondenti rappresentazioni mentali di un operatore umano, c'è l'inferenza. Articolata nelle due fasi di abduzione (formazione di ipotesi relative ai dati) e deduzione (le conclusioni ricavate dalle ipotesi) la sua funzione consiste nel partire da un insieme di premesse e dare come risultato un insieme di conclusioni derivate logicamente o garantite dalle premesse.17 Essa ha un carattere intrinsecamente originale, creativo e innovativo,18 trascende le informazioni date per generare una nuova informazione non ancora codificata: nel nostro caso giungere alla traduzione nell'altra lingua dopo aver inferito sul significato del testo e collegato il vocabolario e le relazioni di senso veicolate nella lingua di partenza a quella d'arrivo. I programmi di traduzione devono imitare questa procedura umana attraverso istruzioni impartite dagli algoritmi. Il fine primario di ogni analisi automatica del linguaggio naturale nel campo dell'intelligenza artificiale (AI) tende a costruire dei sistemi capaci di far dialogare un uomo e un computer secondo modalità che risultino il più vicino possibile a quelle della comunicazione naturale scritta e parlata.19

L'ostacolo maggiore alla piena integrazione nella comunicazione uomo-macchina, come si riscontra in una qualsiasi traduzione automatica, riguarda la comprensione da parte del sistema nell'analisi e nell'interpretazione del discorso per arrivare a costruire una rappresentazione formale del suo contenuto quanto più completa possibile cioè il meno ambigua sul piano del significato.

L'intelligenza di un sofisticato e potente traduttore automatico è situata nel sistema di analisi del linguaggio naturale, un elaboratore di analisi sintattico-grammaticale (parser) che attiva i moduli inferenziali o motori di inferenza del programma.

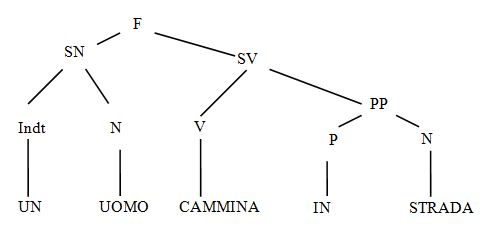

Il parser o l'operazione compiuta da esso (parsing) con un input di una frase F del tipo «un uomo cammina in strada» deve determinare come output la sua struttura sintattica composta di gruppi di sintagmi producendo una arborescenza secondo i modelli della grammatica generativa come nello schema n. 2:

|

| Schema 2 |

I parsers, come tutti i programmi di computer sono delle procedure che applicano le istruzioni di uno specifico procedimento per riconoscere la struttura di una frase secondo regole che in larga parte sono quelle descritte dai linguisti per generare le frasi grammaticali di una lingua, ma in più hanno molte altre istruzioni che riguardano l'ordine in cui le regole vanno eseguite.20 Viene ricostruita una sorta di rozza intrerlingua logica che imita quella evidenziata per il processo di traduzione umana (vedi I.1).

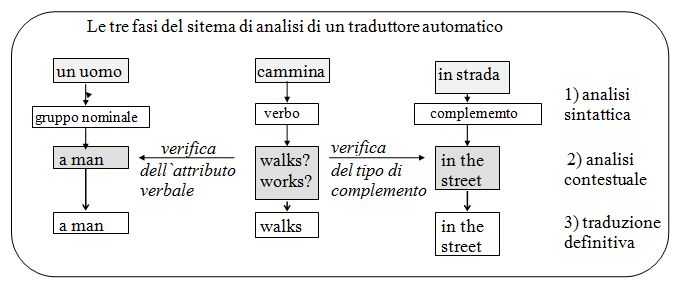

Il numero fisso di operazioni del traduttore automatico, semplificando, sarà quindi articolato in tre fasi:

1) Riconoscimento: la determinazione delle regole sintattiche pertinenti della frase.

2) Scelta: l'analisi contestuale dei risultati forniti dai sofisticati modelli di linguistica pragmatica viene potenziata dal confronto di milioni di pagine di vocaboli in traduzione automatica nella coppia di lingue unidirezionale A verso B e/o bidirezionale B verso A. In questa fase il parser mette in pratica quelle regole di inferenza minima che gli sono state fornite dai programmatori in modo da poter stabilire la coerenza della costruzione in vista della traduzione.

3) Esecuzione: l'attualizzazione della frase 1 e 2 nel testo tradotto (vedi schema n.3).

L'architettura di questi sistemi costruita in serie, dove tutti moduli sono dei programmi indipendenti, gli uni dagli altri, comporta l'inconveninete che quando una frase è stata analizzata da un modulo sintattico grammaticale viene poi analizzata da quello semantico-contestuale e in caso di ambiguità non è possibile tornare indietro e ripetere il procedimento21 anche se in parte la procedura detta di backtracking dovrebbe ovviare all'inconveniente.22 In pratica manca quello che negli uomini viene chiamato, dagli analisti informatici, il sentiero logico verso l'analisi che obbliga a ritornare sui propri passi «garden path».23

|

| Schema 3 |

L'intervento correttivo e la riflessione creativa dell'operatore umano si esercitano proprio in queste zone di «stupidità» della macchina che diventano campo privilegiato di riflessione in quanto sono proprio le imprecisioni e i disturbi in un sistema di significazione a fornire materiale di riflessione sulla plasticità dei segni linguistici che devono aggiustare o rimodellare continuamente i contenuti dell'espressione riducendone le zone opache di apertura e di indeterminazione.

«In sintesi sembra che l'intelligenza artificiale, ridimensionando la dialettica tra intelligenza e stupidità umane, porti in definitiva ad un totale rimescolamento delle carte in gioco. Tra intelligenza e stupidità, insomma, non si dà opposizione "ontologica", fissa e immutabile nel tempo e nello spazio, definibile una volta per tutte, ma invece un continuo interscambio o "inquinamento" reciproco».24

II. Applicazioni

Vedremo e visualizzeremo tre casi di percorsi inferenziali eseguiti da traduzioni automatiche e di interpretazione umana esercitata su queste traduzioni automatiche: il primo diremmo estremo, in cui il robot, cioè il supertraduttore Systran sul server dell'Unione Europea a Bruxelles, si confronta con un testo letterario a contenuto filosofico. Il secondo è incentrato sulla traduzione in rete di un'espressione idiomatica ad alta concentrazione narrativa e il terzo su come l'espansione dell'espressione idiomatica possa venire ritradotta dalla macchina e poi dall'uomo.

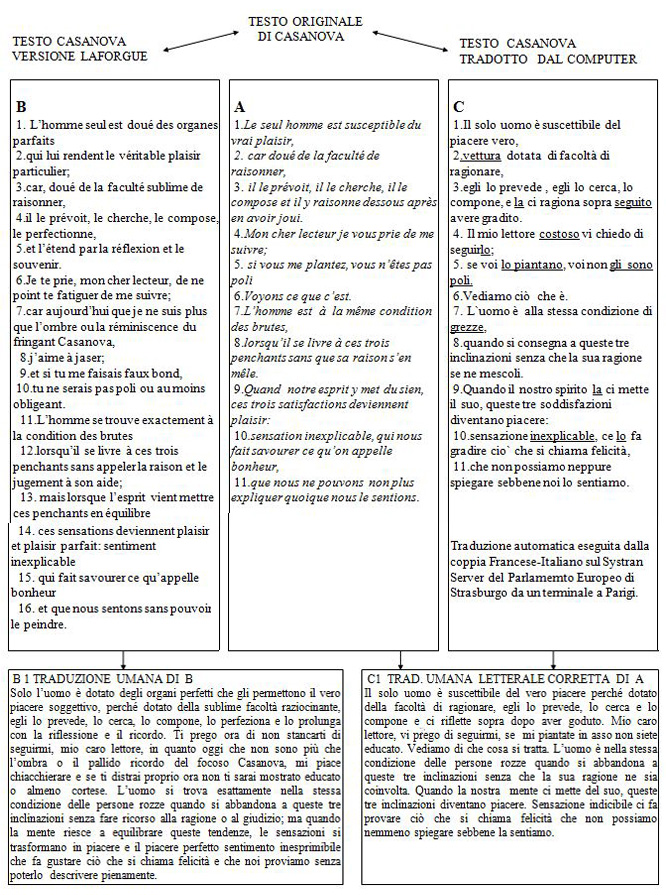

II.1. Casanova tra Laforgue e il Robot

Per dare un primo esempio di intertestualità di inferenze creative abbiamo scelto un brano del testo Francese A25 dell'autobiografia di Giacomo Casanova (1725-1798), un italiano che scrive in francese, secondo una sintassi italiana settecentesca inserita nel francese sintattico-lessicale dell'epoca, e lo abbiamo confrontato allo stesso brano B,26 riscritto e in pratica tradotto in francese corretto a Dresda nel 1825, da Jean Laforgue (1782-1852), ed alla traduzione automatica in Italiano C del testo originale A. Nello schema n. 4, i tre blocchi testuali A, B e C sono stati suddivisi al loro interno, in unità di contenuto numerate per le esigenze dell'esposizione che segue ma possono costituire anche i nodi di un ipertesto a partire da A verso B e C. La traduzione in Italiano B1 (del testo di Laforgue B) e quella letterale, grammaticalmente corretta C1 (della traduzione automatica C) sono mie. Alterniamo volutamente il termine computer a quello di robot in quanto il traduttore automatico coordina il lavoro di un insieme di programmi per la realizzazione di un compito finale ben preciso (I.2.) che va ben oltre la semplice computazione (schema n.4).

|

| Schema 4 |

Casanova, in questo brano A, inserito nello svolgimento della complessa avventura erotica con la monaca di Murano, riflette sul piacere più autentico come intensità di una passione completata e perfezionata dal controllo della ragione contro la rozzezza del piacere istintivo, richiedendo, per questa pausa di natura filosofica, il massimo dell'attenzione da parte del suo «cher lecteur».

La versione di Laforgue corregge l'incipit sintatticamente italiano in A 1 «Le seul homme est susceptible du vrai plausi» con quello in Francese corretto in B 1 «L'homme seul est doué des organes parfaits qui lui rendent le véritable plaisir particulier» che fa più esplicita e fenomenologicamente precisa la descrizione del piacere elaborata dal Veneziano ma con l'aggiunta dell'aggettivo «particulier» come individuale e quindi filosoficamente soggettivo che si oppone, nella coerenza della frase, all'opposta correlazione di «général», «commun» e «collectif».27 Si tratta di una connotazione elitaria che invece in A 1; 2; è aristotelicamente estesa a tutta la specie umana come dotata d'intelletto e quindi , in potenza, capace di attualizzare questo tipo di esperienza. Il francesista Laforgue, per conto dell'editore Brockhaus, proprietario del manoscritto dell'autobiografia casanoviana, doveva solo eliminarne gli italianismi e i passi troppo «osés», ma la distanza romantica dalla sensibilità settecentesca casanoviana, da parte del revisore ottocentesco, si individua nettamente più avanti. L'esperienza dei sensi, controllata, filtrata dall'intelletto, migliora l'intensità erotica e quindi, la qualità delle prestazioni. Questa filosofia è al centro delle preoccupazioni del giovane Casanova, in particolare in questa relazione amorosa, per una complessa serie di motivazioni e circostanze dovute alla personalità non comune della sua partner: una monaca colta, intellettivamente vivace, aristocratica e eroticamente raffinata perché contemporaneamente amante istruita da un grande libertino quale Bernis, l'ambasciatore di Francia a Venezia.28 Infatti la concezione della pienezza del piacere veicola considerazioni cognitive in A 3 «il le cherche, il le compose et il y raisonne dessous»(c.vo mio) «après en avoir joui», che in B 5; 7; 8 diventano, invece, affettive e affabulative «et l'étend par la réflexion et le souvenir [...] car aujourd'hui que je ne suis plus que l'ombre ou la réminiscence du fringant Casanova [...] j'aime à jaser». Il verbo étendre, «distendere» come allungamento di qualcosa dallo spazio al tempo, collegato al rafforzativo «del ricordo» le souvenir, fino alla frase seguente aggiunta, completamente ex novo, rispetto ad A, autorizza un'inferenza per concettualizzare il piacere come ri-creazione del ricordo. Essa potrebbe appartenere, come ci vuole far intendere Laforgue, al Casanova vecchio libertino della fine di un'epoca, un'icona ormai convenzionale e non al personaggio autobiografico che registra in maniera procedurale i suoi ragionamenti tipici di un playboy intellettuale nella Venezia del lungo e sfrenato carnevale del 1754. Insomma è come se venisse messo al posto di un giovane che ripensa all'esperienza che sta vivendo, fumandosi una sigaretta dopo aver fatto l'amore, il ricordo consolatorio di un vecchio cadente senza Viagra quarant'anni dopo. La sostituzione funziona, diventa particolarmente suggestiva ai fini della comprensione, ma si tratta di Laforgue che traducendo, commentando e riscrivendo tutta l'Histoire de ma vie costruisce la sua concezione di Casanova narratore. A queste inferenze in B armonizzate con la coerenza della storia e accettate come tali dai lettori empirici, fa riscontro in C una traduzione automatica che dimostra una inferenza denotativa con il ricorso a un linguaggio approssimativo, rispetto alle esigenze filosofiche di A. Il traduttore istallato sul Systran, server del Parlamento Europeo di Strasburgo è stato attivato sulla coppia unidirezionale dal Francese all'Italiano, quindi con una conoscenza mirata della costruzione sintattica da un'espressione all'altra, e con l'utilizzo massimo di tre sistemi di glossari integrati. Per il passo casanoviano abbiamo scelto secondo l'indicazione in codice: (0 GENERAL) generalista, (U art) artistico-letterario e (Q communication) sulle espressioni della comunicazione standard. Colpiscono, in C, quei vocaboli che evocano entità contestuali lontane dalla coerenza di A ma che comunque obbligano chi legge, anche se non conosce A, a collegarle all'argomento del passo tradotto e grossolanamente ricostruito in C. Sono state sottolineate in C, le espressioni grammaticalmente scorrette e non riconosciute come pertinenti con le attese del percorso inferenziale della traduzione da A. Specialmente in A 2 notiamo «car doué de la faculté de raisonner» si trasforma in C 2 «vettura dotata di facoltà di ragionare». La congiunzione esplicativa causale francese car, in italiano poiché, non è stata trovata nei sistemi di frasi, organizzate in arborescenze, dall'analizzatore sintattico-grammaticale (parser) e quindi il robot in questo caso, per difetto di sintassi e non di vocabolario, nella coppia unidirezionale francese-italiano, ha selezionato per esclusione la singola parola car con il ricorso al suo vocabolario generale francese e quindi anche un po' franglese, per cui essa è identificata come un anglicismo nel testo. A questo punto del procedimento inferenziale il traduttore automatico, attivata la procedura di backtracking,scarta per mancanza di informazioni pertinenti, l'accezione corrente di car «an automobile» lasciando quella arcaico-generica inglese «any wheeled vehicle» [qualsiasi veicolo montato su ruote] e come tale l'ha poi tradotta come «vettura» stabilendo l'accordo con il participio passato del verbo seguente.

Nella mente del lettore che si domanda che cosa voglia dire il brano in C, questo frame o quadro concettuale di riferimento «vettura» lo porta a metaforizzare il termine precedente a causa del successivo inatteso «l'uomo [diventa] vettura». Può essere autorizzato a inferire che «Il solo uomo suscettibile al piacere vero [è] vettura dotata [della] facoltà di ragionare». In tal modo il robot, come Laforgue, giunge a fare le stesse cose attraverso percorsi diversi; inventa qualcosa di nuovo rispetto a quanto dice A, instaura una nuova sintassi e di lì un accordo grammaticale ma anche metaforico grazie alla cooperazione del lettore empirico. Infatti l'operazione sostitutiva operata dal computer è dello stesso tipo di quella che regola il funzionamento retorico di metonimia, metafora e altri tropi. La coppia casuale poi causale «uomo-vettura» viene accettata come un'immagine dinamica della razionalizzazione del piacere, in quanto le interpretazioni quadro con entità dello stesso significato che sono le più coerenti e dunque le più forti, assorbono quella che sembra esserlo meno, perché contiene entità diverse. Una «vettura» quindi che viene normalizzata e finalizzata alla comprensione generale del discorso, secondo un implicito principio di economia testuale.29 E creativamente si può andare oltre con questa "vettura", siccome il robot sta traducendo un brano dell'autobiografia di Casanova, viaggiatore e libertino, questa figurazione «vetturiale» dell'erotismus sapiens in itinere anche se fa ridere a prima vista o svista, riesce a imboccare la strada di una ritrovata coerenza grazie al sistema di segnalazione inferenziale di chi interpreta. Ovviamente un lettore con un'enciclopedia e un dizionario mentali, con esperienze di vita e psicologiche diverse da quelle di colui che scrive questo saggio, fornirebbe qualche variante nell'ambito di questa stessa economia testuale. Un analogo percorso deduttivo vale per A 4 «cher lecteur» in C 4 «lettore costoso». Come si sa, comunicare costa energia e possiamo ben accettare l'idea di un lettore che ci costa caro, specialmente nel Settecento quando i libri si pubblicavano dopo che i lettori potenziali avevano accettato di sottoscrivere alla pubblicazione dell'opera inviata loro in sinopsi di lettura preventiva. In C 9 invece la traduzione di esprit con «spirito», sempre sullo stesso principio inferenziale, risulta imprecisa sul piano del lessico filosofico e pertinentemente andrebbe sostituita con «mente». Proprio in situazioni di questo tipo l'impreparazione lessicale della macchina fa esercitare maggiormente l'intelligenza cooperativa del supervisore lettore-traduttore, specialmente in quei casi in cui non si conosce bene il testo originale, come ha sottolineato Eco in una Bustina di Minerva dedicata alle riflessioni sulla traduzione automatica.30 Il mancato riconoscimento dei pronomi personali impliciti e riflessivi complica la comprensione insieme alle mancate concordanze verbali in C 3; 4; 5; 11. Chi ha letto la traduzione automatica su Altavista dell'infelice rapporto Srarr, ormai detto familiarmente sul Web; «porno-Strarr»: (<http://starrreport.altavista.com/starr/it/narr2_1.htm#L28>) è chiamato a ben più difficili e acrobatiche inferenze per comprendere, la direzione «grammaticalmente corretta» delle azioni nell'orgia di pronomi personali riflessivi non riconosciuti dal traduttore, oppure deve immaginare un'ennesima invasione alla Casa Bianca di Marziani, questa volta dalla sessualità trasversale condita da pizze afrodisiache. Insomma nel complesso la macchina, data la difficoltà concettuale di A, riesce a fornire una pallida idea in italiano della nozione meno corretta stilisticamente e ma più vicina al significato letterale del testo originale di quanto non faccia Laforgue. L'architettura ipertestuale viene tracciata in questi legami che rappresentano i percorsi che legano il testo A con le differenze di B e C. Lascio al mio lettore la continuazione di questo esercizio interpretativo sulla descrizione del piacere casanoviano rivisitato da Laforgue e dal computer.

II.2. Il viaggio inaugurale di una ragazza di nome "Titanic"

Un caso opposto di interfaccia macchina-uomo, è invece rappresentato dalla AT on-line che traduce le stesse espressioni idiomatiche con un valore figurato complessivo in coppie di lingue e non in altre e facendoci ancora una volta riflettere sugli scogli o «icebergs» della traduzione delle culture nel linguaggio e sul modo in cui la macchina arriva a certe conclusioni lessicali. Sul sito americano dedicato alla storia della nave Titanic «Discover H.MS Titanic The Ship Of Dreams» (<http://www.geocities.com/Hollywood/Studio/6344/>) ricopiamo questo incipit:

The British luxury liner sank on the fateful night of April 14-15 1912 en route to New York from Southampton, on her maiden voyage (sottolineatura mia).

[Il lussuoso transatlantico britannico è affondato nella fatidica notte del 14-15 aprile 1912 sulla rotta da Southampton a New York, durante il suo viaggio inaugurale (trad. mia)].

Facciamo tradurre il passo in francese sul sito del motore di ricerca Altavista (<http://babelfish.altavista.com/cgi-bin/translate?>)

Le [recouvrement] de luxe britannique [est descendu] la nuit fatidique d'avril 14-15 1912 [en] route[à] New York de Southampton, [sur] son premier voyage (nelle parentesi quadre le imprecisioni lessico-grammaticali).

[Le transatlantique britannique de luxe a coulé dans la nuit fatidique du 14-15 avril 1912 sur la route de Southampton à New York, lors de son premier voyage (traduzione francese corretta mia)].

Malgrado le imprecisioni, la comprensione risulta agevole per un francofono che non conosce l'inglese ma ha visto il film Titanic o ne conosce la celebre storia (per questo è interessato al sito), e si affida a questo tipo di traduzione. La novità consiste nella maniera corretta in cui viene tradotto her maiden voyage, letteralmente «il viaggio della ragazza (vergine)» con «son premier voyage».

Questa componente affettiva, nella lingua inglese, della nave rappresentata mentalmente al posto di una giovane fanciulla che deve fare esperienza, quindi inesperta e per questo metaforicamente vergine sul piano operativo e dello sviluppo «patemico» narrativo, per intraprende il suo primo viaggio, viene correttamente tradotta in francese dal robot. La macchina imita il traduttore umano nel difficile lavoro della resa delle espressioni idiomatiche, riconoscendo la sostituzione simbolica grazie alla potenza analitica del parser che opera una computazione degli affetti grazie all'estensione di memoria.31 Si individuano e si trasformano le colorazioni delle espressioni dalla cultura marinara inglese a quella continentale francese. I traduttori vocali aumentano l'effetto teatrale di questa «sensibilità automatica» con pertinenti tonalità vocali vagamente transessuali. Se si femminilizza una nave, si può umanizzare una sofisticata intelligenza artificiale come ci suggerisce l'immaginario fantascientifico trasposto nella vita quotidiana.32

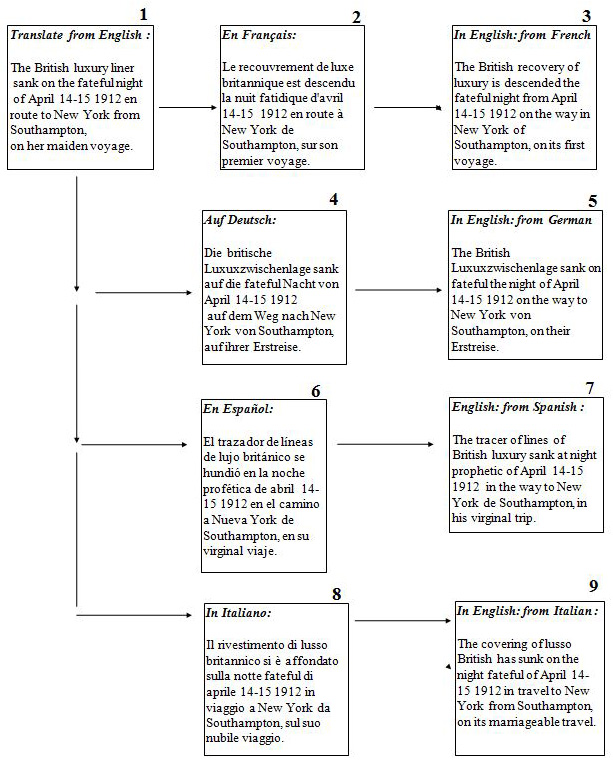

Nello schema n.5 si osservano i risultati complessivi di una procedura di traduzioni automatiche a catena dello stesso testo originale inglese 1, a quello francese 2 con traduzione bidirezionale dal testo francese a quello inglese (2-3), tedesco (4-5), spagnolo (6-7), e italiano (8-9), per verificare come le traduzioni bidirezionali più o meno pertinnenti modificano il senso del «viaggio inaugurale».

|

| Schema 5 |

Osservando le trasformazioni del significato originario nei vari passaggi delle differenti lingue presenti sul sito delle traduzioni di Altavista vediamo che verso il Tedesco 4, la coppia di lingue non funziona al meglio come per il francese, «Luxuxzwischenlage» è improprio e sta per il più usato «ozeandampfer», insomma questa traduzione "traslata" risulta pesante anche per un transatlantico di lusso come il Titanic; fateful (inglese) è l'ammissione di una carenza lessicale, vi è poi lo spostamento della località d'arrivo prima di quella della partenza, e infine la finezza idiomatica del maiden voyage poteva essere agevolmente mantenuta anche in tedesco invece della pur corretta espressione «ihrer Erstreise». Infatti, per i viaggi inaugurali delle navi si usa «Jungfernfahrt» (tradotto a se stante sul web, in inglese con Young remote travel) equivalente all'espressione inglese maiden voyage. La retroversione 5, non riesce a convertire con l'aggettivo possessivo e il lessico corretti their «loro» al posto di her «suo» e «Erstreise» per maiden voyage.

In Spagnolo 6, liner letteralmente diventa «El trazador de líneas» recepito, anche in questa lingua, metaforicamente, come «uno che traccia le linee», «profética» invece di «fatal», rimanda alla portata drammatica dell'evento, «en el camino a Nueva York de Southampton», logicamente risulta comprensibile anche se per qualcuno a digiuno di geografia potrebbe pensare che la nave si reca a New York nella regione di Southampton. «Virginal viaje» è la parte più deprimente della traduzione, un « viaggio verginale», in cui non c'è iniziazione quindi destinato a lasciare completamente le cose come stanno, la nave non solca il mare che in un'opzione metatestuale, un mondo possibile che la lascia per sempre all'uscita di un porto da cui non si allontanerà mai. Nella retroversione 7, si tratta brutalmente al maschile di un his virginal trip.

In Italiano 8, il frustrante concetto viene ribadito con «suo nubile viaggio» che in 9 diventa, con la nave ricondotta al neutro esistenziale: its marriageable travel.

Il testo originale inglese 1, mostra che l'aggettivo possessivo femminile her ha un uso figurativo o intenzionalmente antropomorfo, al posto del neutro, per un oggetto inanimato come una nave, sostantivo femminile ship. Su questa base il viaggio inaugurale di una nave o di un aereo viene definito da una metafora corrente, Maiden voyage e in Francese è stato reso correttamente dalla macchina con un ricchissimo vocabolario unidirezionale attivato dal motore di inferenza, annullando la sostituzione del traslato e sopprimendo ogni ambiguità.

In effetti il nome maid-en (mayd'n) o anche maid «ragazza» indica nel significato di riferimento:33

1. a girl or young unmarried woman; maid, «una ragazza nubile», quindi si presuppone vergine ma ormai pronta ad abbandonare questa difficile situazione anatomico-esistenziale.

Ma nelle frequenze di impiego ecco subito il traslato di maiden come

2. a horse that has never won a race, nel significato peggiorativo equino di «brocco» che non ha vinto neanche una corsa

per giungere a:

3. a. unmarried: a maiden aunt (b. virgin). Quella «zitella» non sposata stagionata e bloccata nella sua verginità più mentale che fisica tanto da tradurla con «vecchia zia».

4. maiden speech, ora poco usato come «il primo discorso di un deputato» appena eletto;34 si tratta di un traslato che indica il passaggio di status conquistato con «la prima volta» in cui si fa l'esperienza.

5. first: a maiden voyage «il primo [...] il viaggio inaugurale» nel gergo nautico e aeronautico per una nave o un aereo ma non per una ragazza che come si spera farà quello «di nozze» detto: honeymoon trip.

Come si vede basta un minimo slittamento semantico nella contestualizzazione di questa parola per passare da una verginità dinamica, indicata come provvisoria, con la prospettiva di un radioso avvenire operativo che si intravedere nel rito di passaggio, alla stasi o all'esclusione da ogni modificazione della coscienza come indicano i traslati inglesi di maiden (inciso mio).

Del resto evocare un viaggio inaugurale di un transatlantico è come avere in mente l'intreccio del viaggio di tante persone da un continente all'altro, una dimensione passionale che ogni racconto veicola come quello contenuto nella metafora della nave che come una vergine va verso il mare e il suo destino.

Come ha ben visto Lotman,35 anche in una metafora è contenuto una sviluppo narrativo nella presenza contemporanea di diversi significati per ogni elemento dell'intreccio.

«Se tracciamo sulla mappa una lancetta che indichi, ad esempio il tracciato di regolari comunicazioni marittime, o di una possibile rotta aerea, vediamo in che modo il testo può diventare intreccio: dovrà essere introdotta un'azione che superi la struttura (in questo caso geografica)».36

James Cameron, regista del plurioscarizzato Titanic, coadiuvato dalla responsabile alla sceneggiatura, Shelley Crawford, trasforma in intreccio, secondo la teoria lotmaniana, l'azione che supera la struttura narrativa della metafora del maiden voyage. I due rimontano il film dando più spazio al «viaggio inaugurale» della fanciulla di nome Rose, tra la prima e la terza classe, dove trova l'amore di Jack, nel tentativo di aumentare la partecipazione emotiva del pubblico al dramma della nave che aveva lasciato indifferente un campione di spettatori, sondato durante le proiezioni test in preview.

To fully experience the tragedy of Titanic to be able to comprehend in human terms, it seemed necessary to create an emotional lightning rod for the audience by giving them two main characters.37

[Per rappresentare in tutta la sua pienezza la tragedia del Titanic in modo da poter essere compresa nella sua dimensione umana, ci è sembrato necessario creare un asse per il passaggio di un lampo emotivo teso a coinvolgere il pubblico nella storia dandogli due protagonisti (trad. mia)].

Bisogna riconoscere che la metafora è una figura retorica che veicola una figura del pensiero38 prodotto dell'esperienza del mondo fisico nel contesto culturale in cui viviamo, pensiamo e agiamo, e contribuisce a fissare nel linguaggio naturale il significato simbolico e emozionale di esso. Insomma specialmente le metafore entrate nell'uso della lingua quotidiana trovano il loro «fondamento strutturale» the grounding of structutal metaphors, secondo la definizione di Lakoff, nella visione del mondo storica e dinamica di una società spontanea o normativamente organizzata.39

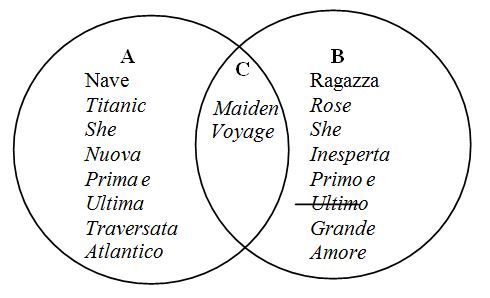

Sintetizzando nello schema n.6 la testualizzazione narrativa della metafora del maiden voyage avremo per il film Titanic di Cameron le proprietà metaforizzate di B e di A in C come asse narrativo.

|

| Schema 6 |

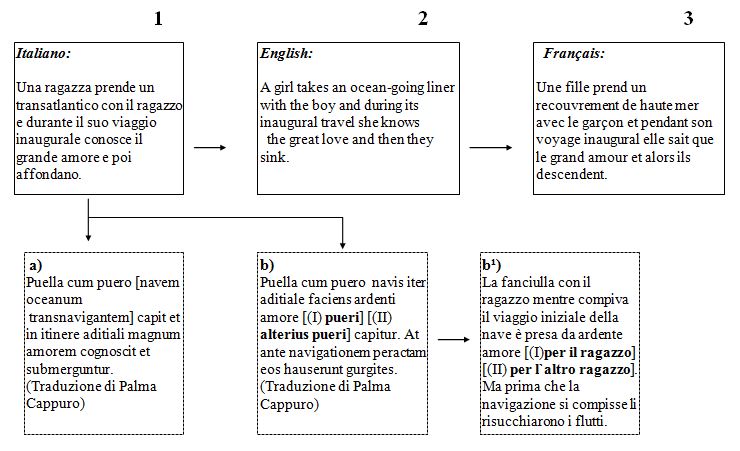

II.3. Espansione narrativa del viaggio inaugurale

Per finire, abbiamo costruito a partire da quanto indicato nello schema n. 6 un testo ambiguo nei riferimenti al possessivo del viaggio inaugurale come metafora del maiden voyage (della nave e/o della ragazza) con l'espansione narrativa sequenziale della trama del film Titanic, per verificare la capacità di riconoscimento grammaticale del parser del traduttore on-line su Altavista, in Inglese, in francese e poi in inferenza creativa da un operatore umano in latino (vedi schema n. 7). Ecco la frase:

Una ragazza prende un transatlantico con il ragazzo e durante il suo viaggio inaugurale conosce il grande amore e poi affondano.

|

| Schema 7 |

Il traduttore automatico grossolanamente riesce a farsi capire nella traduzione inglese. L'espressione «she knows the great love», dove «knows» è la terza persona singolare del presente indicativo del verbo sapere, risulta troppo letterale, meglio «experiences» oppure «discovers». La coppia di lingue italiano-inglese non è stata messa a punto come quella inglese-francese o inglese-russo per i motivi commerciali, diplomatici e strategici che si possono ben immaginare. La traduzione umana avrebbe optato, sulla base di inferenze più complesse, per un «to fall in love with» o «enamored (of)» ma come si vede per le traduzioni umane in latino b e b¹, si sarebbe dovuta eliminare l'ambiguità riguardante il ragazzo conosciuto durante il viaggio inaugurale, se diverso o meno da quello con cui si era imbarcata la giovane con una formulazione esplicita in Italiano. Sparisce la forma idiomatica «maiden trip» in Inglese troviamo «inaugural travel» a causa della povertà lessicale unidirezionale dall'italiano.

In francese l'espressione conosce il grande amore è tradotta dall'inglese «mot-à mot» (parola per parola) in modo improprio «elle sait que le grand amour» (sa che il grande amore).

Le traduzioni in latino dei due testi a) e b) e la retroversione in italiano b¹) del testo b) (nei riquadri tratteggiati) da parte dell'operatore umano, presentano una versione letterale a) vicina, nel procedimento di riconoscimento e interpretazione testuale, a quella di un traduttore latino automatico, se esistesse on-line. Il verbo «capere» indica correttamente, come nel generico italiano standard del testo fonte: prendere come imbarcarsi.

La traduzione b) è quella che potrebbe operare un latinista ricorrendo a delle interpretazioni scenografiche a forte apertura narrativa presenti nell'enciclopedia del traduttore ed attivate dal motivo del naufragio letterale associato a quello metaforico di una passione ardente: «ardenti amore» e, quest'ultima agitata nei gorghi che la risucchiano attraverso l'espressione «eos hauserunt gurgites», durante il viaggio inaugurale «iter aditiale» della nave che anche in latino è di genere femminile. Per dissipare l'ambiguità sul grande amore, se sia lo stesso con cui la puella si è imbarcata o un altro incontrato a bordo, nelle parentesi quadre viene esplicitata la prima o la seconda ipotesi. Affondare non implica necessariamente la morte, altrimenti si evidenziava il concetto con «demersa nave perierunt» (affondata la nave perirono). La retroversione testimonia l'espansione di questa drammatizzazione narrativa.

III. Conclusione

Se è vero che il mezzo condiziona il messaggio è anche vero l'opposto, che i contenuti modificano i mezzi di espressione. Questo intervento è stato pensato in maniera ipertestuale perché solleva una serie di problematiche ipertestuali. Leggerlo in forma elettronica sarebbe stato più utile per l'autore che per il lettore. Ragionare sulle fasi dell'interazione con la traduzione automatica ha come logico sviluppo la visualizzazione attraverso l'ipertesto elettronico, sia per scopi creativi sia di ricerca o didattici. Per gli operatori nel settore delle traduzioni in rete si stanno sviluppando mestieri nuovi grazie alla globalizzazione informatica. Sono già in servizio programmi intranet con impulsi vocali, con collegamento on-line verso il traduttore umano che, dopo preventivo di spesa, rifinisce la traduzione automatica secondo le necessità del cliente. Il caso della Lernout&Hauspie (WWW.LHS.COM), con sede in Belgio e negli U.S.A., leader mondiale di prodotti e servizi legati alla tecnologia delle traduzioni sul web nel connettere uomini e macchine attraverso il discorso e il linguaggio, con circa mille addetti, solo nel continente europeo, in maggior parte ricercatori linguisti, cognitivisti e ingegneri elettronici, con l'offerta in traduzione bidirezionale, delle 25 lingue più parlate sul Pianeta, costituisce quello che sarà lo scenario per l'apprendimento, la ricerca e l'offerta dei servizi in questo settore. L'inferenza umana agisce, corregge ed integra quella perfettibile della macchina. Si tratta, per i centri di ricerca universitari e per le stesse facoltà di lingue straniere, di uno stimolo ad incrementare le potenzialità creative nel trovare nuove piste di sviluppo e di aggiornamento del corso di studi in lingue, il cui profilo deve includere anche competenze nel campo degli ipertesti e delle traduzioni automatiche. Per questo motivo la scrittura di ipertesti e la conoscenza approfondita della traduzione elettronica saranno, insieme a nozioni di algoritmica ed esercitazioni pratiche in laboratorio linguistico-informatico, oggetto di materie d'esame per il terzo anno del corso di laurea in lingua, comunicazione e cultura italiana, orientamento in TALN (Trattamento automatico del linguaggio naturale) a partire dall'anno accademico 1999-2000, presso l'Université de Paris X-Nanterre, secondo un progetto pilota presentato dai «Département d'Italien» e «Département de Russe» di questa Università.

Tradurre in questo modo implica, come abbiamo visto, riempire di contenuti dinamici un processo cognitivo a base di creatività a reti semantiche, potenziato dagli ipertesti che hanno catturato e completato le traduzioni automatiche su Internet.

Non si è certo realizzato il progetto leibniziano della lingua universale ma questi nuovi strumenti di comunicazione immessi nel cyberspazio offrono un'opportunità autenticamente orizzontale per ricercatori, insegnanti, studenti e singole persone di produrre, far circolare e ricevere testi in una stimolante confluenza di letteratura, scrittura e tecnologia nel segno delle traduzioni in quanto sede di confronto e di riflessione di idee e mentalità in questa Europa che facciamo un po' ogni giorno.

IV. Ringraziamenti

Ringrazio i tecnici del sistema di traduzioni automatiche del Parlamento Europeo di Strasburgo che mi hanno permesso fin dal giurassico-informatico 1989 di fare esperimenti di traduzione sul Systran Server in occasione degli annuali appuntamenti di «Expolangue» di Parigi. Grazie agli amici e colleghi che hanno risposto ai miei quesiti di persona o via e-mail; Nathalie Bauer (traduttrice), Karen Bowie (anglista – Université de Paris XII-Créteil), Palma Cappuro (latinista e antichista), José Farré (ispanista – Université de Paris X-Nanterre).

V. Bibliografia

- Bolter, Jay David - Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 1991.

- Brizzi, Enrico - Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Roma, Baldini & Castoldi, 1996; trad. francese di N. Bauer, Jack Frusciante a largué le groupe, Paris, Éditions du Seuil, 1997.

- Cacciari, Cristina - La metafora: da evento del linguaggio a struttura del pensiero, in C. Cacciari (a cura di), Teorie della metafora, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1991, pp. 1-31.

- Cameron, James - Foreword, in W. Marsh (ed.), D. Kirkland (photographer), James Cameron's Titanic, New York, Harper Perennial, 1997, pp. i-vii.

- Casanova, Giacomo - Mémoires (1744-1756), texte révisé par Jean Laforgue, Paris, Flammarion, 1977.

- Casanova de Seingalt, Jaques - Histoire de ma vie, Paris, Robert Laffont, 1993.

- Cassell's Italian-English, English-Italian Dictionary, edited by Piero Rebora, London, Cassell's&Co, 1970.

- Chaudet, Hervé e Liliane Pellegrin - Intelligence artificielle et psychologie cognitive, Paris, Dunod, 1998.

- Comodi, Anna - Tratti lessicali e morfo-sintattici del parlar giovane in "Jack Frusciante è uscito dal gruppo" di Enrico Brizzi, Roma, Guerra, 1998.

- Culler, Jonathan. - The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1981.

- Doležel, Lubomìr - Mimesis and Possible Worlds, in «Poetics Today», 1988, n. 9, 3, pp.475-496.

- Eco, Umberto - Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Milano, Bompiani, 1979.

- Id. - I limiti dell'interpretazione, Milano, Bompiani, 1990.

- Id. - La ricerca della lingua perfetta, Bari, Laterza, 1993.

- Id. - La vera storia dei pali del Papa. Ovvero: i ventilatori dei suoi impianti, in «L'Espresso», 15 gennaio 1998, pp. 182.

- Fillmore, Charles - Frames and the Semantic of Understanding, in «Quaderni di Semantica», 1985, n. 62, pp. 222-253.

- Gadamer, Hans Georg - Persuasività della letteratura, Bologna, Transeuropa, 1988.

- Gargiulo, Gius - Élaborer un masque de saisie éléctronique pour démasquer le récit érotique de Casanova, in C. Cazalé Berard (éd.), Récit et informatique, La Garenne-Colombes, Centre de Recherche de Langue et Littérature Italiennes, Université de Paris X-Nanterre, 1991, pp. 225-253.

- Josephson, John R. - Conceptual analysis of abduction, in J.R. Josephson and S.G. Josephson (eds.), Abductive inference. Computation, philosophy, technology, New York, Cambridge University Press, 1996, pp.12-31.

- Lakoff, George and Mark Johnson - Metaphors We Live by, Chicago, The University of Chicago Press, 1980; tr. it. di Luigi Aurigemma, Metafora e vita quotidiana, Milano, Espresso Strumenti, 1982.

- Landow, George Paul - La grande potenza del testo quando diventa ipertesto, a cura di Mediamemte-Rai Educational, in «la Repubblica on line», 18 febbraio 1998, <http://www.repubblica.it/online/internet/mediamente/george/george.html>.

- Id. - Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, Baltimore, Marylamd, John Hopkins University Press, 1992; tr. it. A cura di Bruno Bassi, Ipertesto. Il futuro della scrittura, Bologna, Baskerville, 1993.

- Littré, Émile - Dictionnaire de la Langue Française, abregé par A. Beaujean, Paris, Editions de la Fontaine au Roi, 1987.

- Lotman, Jurij - Struktura chudozestvennogo teksta, Moskva, Iskusstvo, 1970; tr. it. di Eridano Bazzarelli, Struttura del testo poetico, Milano, Mursia 1972.

- Marrone, Gianfranco - Passione e stupidità, in P. Fabbri e I. Pezzini (a cura di), Affettività e sistemi semiotici. Le passioni del discorso, in «Versus», 47/48, Milano, Bompiani, 1987, pp. 141-155.

- Ouaknin, Mark-Alain - Le livre brûlé. Philosophie du Talmud, Paris, Lieu Commun, 1993.

- Peirce, Charles Sanders - Abduction and Induction (1903), in J. Buchler (ed.), Philosophical Writings of Peirce, New York, Dover, 1955, pp.150-156.

- Picard, Rosalind W. - Does HAL Cry Digital Tears? Emotion and Computers, in D.G. Stork, HAL's Legacy: 2001's Computer as Dream and Reality, Cambridge, MA, MIT Press, 1997, pp. 279-303.

- Pinker, Steven - The Language Instinct, Cambridge, MA, MIT Press, 1994; tr. it. di Gloria Origgi, L'istinto del linguaggio, Milano, Mondadori, 1997.

- Reeves, Byron and Clifford Nass - The Media Equation. How People Treat Computers, Television and New Media Like Real People and Places, New York, Cambridge University Press, 1998.

- Robert, Paul et Carlo Signorelli - Dictionnaire Français-Italien. Italien- Français, Paris -Milan, Société du Nouveau Littré-Casa Editrice Carlo Signorelli, 1988.

- Tabossi, Patrizia - Intelligenza naturale e intelligenza artificiale (1988), Bologna, il Mulino, 1994.

- Violi, Patrizia - Significato ed esperienza, Milano, Bompiani, 1997.

- Watzlawick, Helmut - Les Mémoires de Casanova: biographie d'un manuscrit, in «Europe», n.697, 64, 1987, pp. 28-40.

- Random House Webster's - Electronic Dictionary & Thesaurus (College Edition), San Francisco, Reference Software International, 1992.

Bollettino '900 - Electronic Journal of '900 Italian Literature - © 1999

<http://www3.unibo.it/boll900/numeri/1999-i/Gargiulo.html>

Gennaio-Maggio 1999, n. 1